著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給

著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給

作家・演出家に学ぶ

芝居を作り上げていく知恵は、生き生きとした会社組織づくりにも通じる

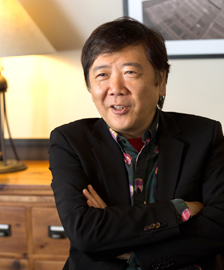

作家・演出家 鴻上尚史

1980年代の学生演劇の新しい流れや小劇場ブームを牽引し、今も第一線で演出家として活躍している鴻上尚史氏には、様々な試行錯誤を経て身につけてきた演出論がある。そのベースになるのは、人と人とのコミュニケーションスキル。いかに個性的な役者や、年代の異なるスタッフを束ねて、演出家が思いを込めたテーマを舞台上にリアルに表現するか。その方法論は、会社組織の運営にも通じるものがあった。

演出家は、役者があたかも自分の意思で演じているように導く仕事

最初は役者をやっていたんですが、演劇活動を続けるうちに舞台を創る演出家の役割が重要だと思うようになりました。スター俳優が引っ張る座長公演でもない限り、演出家はその舞台に全責任を持たなければなりません。会社でいえば管理職やリーダーですから決して楽な仕事ではないですよ。

役者というのは表現のプロと思われがちですが、すぐに役に入り込むことができるわけではありません。脚本を読んで、「自分はこう演じたい」と思い、それを表現しようとするのですが、それは必ずしも演出家のイメージと一致しているわけではない。新入社員が一生懸命、先輩社員の仕事を見よう見まねで真似するのだけれど、ちぐはぐになってしまうというのと似ているかもしれません。

演出家には頭の中に舞台のイメージがあります。イメージを実現するために、「そのときの表現はそうではない。もっとこう演じて」と役者に注文をつけながら、稽古を重ねることになります。演出家のイメージと役者自身のイメージがぶつかって、ときにはそれが葛藤を生むこともあります。そのときどうするか。私が思うに、理想的な演出というのは、「役者がまるで自分が思いついて自ら演技したように思い込んで演じてしまうこと」なんです。

過去の演技を思い出すとき、役者は「あのとき、自分は立ち上がって台詞を言ったけれど、あれは我ながらいい思いつきだったな」などというのですが、実はそれは演出家が指導したものだったりします。役者はそのことをすっかり忘れている。それこそが、いい演出なんです。どうやったら、役者が演出家のプランをあたかも自分が考えついたかのように気持ちよく演じられるか。私は22歳で演出家になったのですが、どうやったらそういう魔法を役者にかけられるのか、それを試行錯誤する30年でした。

それができるようになるには、やはり役者を説得する技術、コミュニケーションスキルが重要です。例えば、情熱的に語る人にはこちらも情熱的に語るほうが説得しやすい。論理的に語る人には論理的に語ったほうがいい。「俺はこの台詞を命を賭けて喋っているんだよ!」と熱く語る役者に、「いや、このシーンはこういう意味があるから、こう演じるべき」と冷静に語っても、なかなか通じない。その逆も然りです。いったんは相手と同じモードを共有することが大切なのです。

“飲みニュケーション”に頼らず、ワークショップで本音をさらけ出す

モードを共有するといえば、かつては劇団の世界には独特の共同体意識がありました。強烈な個性を持つ座長や演出家が若いスタッフを「俺についてこい」と引っ張っていく。厳しい演出にめげそうになっている若手を、先輩の役者が「いや、いい役者になると期待しているからこそ、演出家は厳しくあたるんだよ」と飲み会の席で慰める、そんな雰囲気がありました。長い時間、稽古場で同じ空気を吸い、夜も“飲みニュケーション”を重ねる、そうやって互いの性格や考え方を理解し、コミュニケーションを深めていったんです。

ところが、今は劇団でも、演出家と劇団員との間の飲みニュケーションがなかなか成り立たなくなってきました。長期間の公演が打ち上げを迎えた夜などは、昔だったら朝まで飲み明かしたものですが、今は「バイトがあるんで、先に帰りま~す」ですからね(笑)。以前に比べれば、演劇集団の共同体意識は薄れているようにも思います。ただ考えてみれば、飲み明かしながらコミュニケーションするというのは、えらく非効率的な方法ではありますよね。いかにも日本的だし(笑)。

欧米の演劇ではこういう組織内のコミュニケーションをどうやって生み出しているのかというと、一つの芝居をつくっていく過程で、ワークショップというのを必ず行うんです。それこそ子ども時代にやっていた鬼ごっこみたいなゲームから始めて、お互いの性格や行動パターンを次第に理解していく。

特に欧州の舞台では、言葉も文化も違うスタッフを一定の時間内で束ねていく必要がありますから、ワークショップのような合理的な方法が必要なんです。そのための方法論も数多く蓄積されています。毎晩、わいわい飲んでいる場合じゃないんですよ(笑)。

ここで大切なことは、ワークショップの場を「失敗してもいい」場にすることです。脚本をどんなふうに解釈してもいい、どんな突拍子もない演技をしてもいい。演出家が「俺ならこうやるけれど、君はどうなの?」と語りかけ、役者も自分の発想で応えていく。ワークショップや稽古の段階で、いったんそういう関係性が作れれば、公演の組織運営はものすごく楽になります。

これって、会社で行うブレーンストーミングと、ちょっと似ていると思いませんか。

上司の感想が命令になってしまう組織はよくない。忖度せずに何でも言い合える関係を

強烈なリーダーが「黙って俺についてこい」とぐいぐい引っ張っていくスタイルは、なかなか通じなくなってきました。ではこれからは何が大切かというと、情報を組織全体で共有することです。

演出家はまず、この芝居をどの方向に導こうとしているか、プロジェクトの成功したイメージを提示し、それを役者と共有します。例えば、シェークスピアの『ロミオとジュリエット』という古典的な芝居を演じるにしても、どういうテーマを描くかは演出家によってみな違うのです。「恋愛は素晴らしい」ということを強調するのか、それとも「恋愛はときに死に至る、危険なものだ」ということをテーマにするのかで、走っていく方向が違いますね。演出家のテーマがみんなに共有されれば、なぜその演技に演出家がダメ出しをするのかも、理解できるようになります。

確かに、舞台の上でさまざまな個性がぶつかり合う中で、全員が同じ意識をもつようになるには時間がかかります。しかし、そこを目指して試行錯誤をするからこそ、結果的にいい舞台になる。そういうことがわかってきたのは、30代になってからでした。

20代のころは、劇団員も私と同年代の者ばかりでしたから、互いに喧嘩しながらも、本音をぶつけ合い、一つの芝居を作り上げていく共同作業は楽しいものでした。ところが、私がだんだん歳を取り、劇団員がみな自分よりも年下になっていくと、微妙な変化が生まれてきました。例えば、私が部屋に入ってきて一言「寒いね」と言うと、スタッフが大慌てで暖房のスイッチを探そうとするんです。私の単純な感想にすぎないものが、命令になってしまう。あるいは、他の人が私の思いを“忖度”して、先回りして動いてしまう。

さらには私が稽古のときにきついことを言うと、若い役者はそれに抗うのではなくて、黙ってぐっと飲み込んでしまうようになった。これはまずいと思いました。

これって会社の中でもよくあることではないでしょうか。年上の上司の前で、若手が意見を言いにくい。そういう雰囲気が固定化してしまうと、新しい発想は生まれず、組織は次第に力を失っていきます。これは劇団でも同じことです。

上意下達式に上が下の命令を聞くのではなく、どんな意見を述べても許される、どんなに失敗しても次がある――組織のメンバーの間では、まずはそういう関係性を作り上げていくことが何より大切なのです。

上手な役者は自分の自意識をコントロールできる

私が作・演出を務める劇団では、稽古場で子どもがするようなゲームをしながら、役者に自由に動いてもらうことをよくやります。そうすると演出家は、「この人は強引なところがあるな」とか「引っ込み思案だな」などと、役者それぞれの性格を理解できるようになります。その理解が芝居づくりのスタートになるのです。

そこで心と身体をほぐした後は、本格的な稽古に入っていくわけですが、ここでも重要なのは稽古場を、いくら失敗してもよい場所にすることです。最初は役者も演出家の意図をなかなか読み取れず、失敗を恐れて縮こまっているものなのですが、失敗してもいい温かい雰囲気となれば、演出の意図を自分なりに解釈して表現するようになります。

ここまでいけば、演出家と役者のその後のコミュニケーションは非常にスムーズに進んでいきます。失敗が何度でも許される場で稽古を重ねることで、役者自身も自分が想像する以上に、演技スキルを高めることができるようになります。

とはいえ、どんな人でも稽古さえすれば一流の役者になれるという保証はありません。つまり、うまい役者とそうでない役者の境目は必ずある。私が思うに、その境目は自意識を上手にコントロールできるかどうか、じゃないかと思うんです。

確かに何度稽古しても、なかなか緊張が解けない人がいる。そういう人はたぶん演出家の存在が気になって仕方がない。演出家や仲間の役者の前で、自分が間違ったらどうしようといつも不安なんです。自意識があればそういう不安は誰にもわいてくるものですが、自意識が過剰すぎると、それが自分の行動を制約してしまうことになる。自意識にがんじがらめにされて、自由に振る舞うことができず、結果的にいい演技ができなくなってしまうんです。

その点、本当にうまい役者というのは、自意識はあってもそれで自分を縛ることはしない。そこから自由に抜け出すことができる。なぜそんなことができるのか。それは、一言で言えば、与えられた役に没頭し、それを演じる自分に熱中しているからだと思います。

もっといえば、その役を演じているとき、その役がお芝居全体の中でどういう役割を果たしているのか、その役を演じることで自分にどんな新しい世界が広がるのか、そういうことばかりを考えていられるんですね。熱中しているから、周りのことなんて必要以上に気にならなくなる。集中するエネルギーが大きいから、自意識が入り込むスキマがなくなってしまうんです。

演技をするとき、その奥底にある自意識をどうコントロールすればよいのか。それこそが実は演劇人が何百年もの間ずっと格闘し続けてきた大きな課題でした。そこで得られた結論は、自意識をなくすことは無理だけれども、自意識が自分の前に立ち塞がって行く手を阻むのではなく、後ろに退いて、自分の行動を見つめるようにコントロールすることはできる――というものでした。

プロジェクトに入り込める人とそうでない人の違い

自意識をコントロールできるか否かというのは、芝居の世界だけでなく、普通に生活するうえでも大切なポイントですね。例えば、会社でも一つのプロジェクトを推進するときに、プロジェクトに入り込める人とそうでない人がいるのではないでしょうか。

プロジェクトの渦の中に入り込める人というのは、そのプロジェクトの狙いをしっかり考え抜いている。さらに、プロジェクトが成功した時のイメージを具体的に思い浮かべることができる人です。

このプロジェクトが生み出す製品は誰が買ってくれるんだろう。自分の妻は買うだろうか。子どもたちはそれをどんな風に使うだろうか。この製品が我が家にやってきたら、家庭の雰囲気はどんなに楽しくなるだろうかなどと、成功のイメージを具体的に描くことができる。だからプロジェクトに没頭できるのです。

プロジェクトではチーム内で自由に意見を出し合うブレーンストーミング(ブレスト)を行うことも多いですが、成功のイメージをもっている人は、ほんの些細なアイデアでも自信を持って発言ができます。逆に言えば、その成功イメージが掴めない人は、いつまでたってもプロジェクトに入り込めず、ブレストでも積極的に発言できない。

ブレストは本来、単なる思いつきでもいいから、思ったことを言い合う場ですが、実際はなかなかそうはなっていないですよね。ついつい上司や先輩の目を気にして、「こんなことを言ったらみんなからバカにされるんじゃないか」と思って、黙り込んでしまう人がいる。自意識が自分の行く手を阻んでしまっているので、前に進めないんですね。

ブレストや会議を本当に実りあるものにするためには、上司や司会の役割も重要です。メンバーが思いつきを呟いたとき、「何をバカ言っているんだ」と怒鳴りつけないで、たとえそれほど面白そうじゃないアイデアでも、「なるほどね、それいいかもね」とか言ってあげるだけでも、発言者はずいぶん気が楽になり、プロジェクトにも前向きになれるものです。小さな成功体験というか、小さな“勝ち味”を味わせてあげることが大切です。

芝居で言えばそれが演出家の仕事。だから演出家は冷静なんです。時には厳しく、時には役者をおだてながら、引きずり込む。そういう計算を常に働かせています。

映画の感想一つも大切に。場数を踏んで、プレゼン上手に

私は一般の人を集めて、オープンワークショップというものを開くことがあります。演技に興味がある人だけじゃなくて、例えば、「仕事でプレゼンになると膝がガクガクして何も喋れなくなるんです。演技の勉強をすれば、そのあがり症を少しでも治せるんじゃないかと思って」と、駆け込み寺のように入ってくる人もいます。

そういう人に「あなたは、どれぐらいの頻度でプレゼンしているんですか」と尋ねると、たいてい「年に一度か二度」という返答があります。でもね、半年に一回しかプレゼンしないで、そのあがり症を治せるはずもありません。半年に一回しかバッターボックスに立たないのに、ヒットが打てないで悩んでいる野球選手みたいなもの。コミュニケーションスキルは、ある意味、場数を踏んで身につけるもの。スキルを身につけたいのなら、スポーツと同じで、数をこなすことが大切なんです。

と言うと、「でも、そんなに何度もプレゼンの機会があるわけではないので」という反応が返ってきますが、何もクライアントや上司を前にして喋るだけがプレゼンではありません。普段の何気ないコミュニケーションの中にも、スキルを磨く機会はいくらでもあるのです。

例えば、休日に観た映画のことを、ランチの席で隣の社員に伝えること一つとってもプレゼンなんですよ。たんに「あれ、面白かったよ」だけじゃなくて、何が面白かったのか、俳優の演技か、映像の美しさか、全体を的確に紹介し、ディティールを語りながら、見せ場を伝える。それって立派なプレゼンじゃないですか。

ここでは、一人でペラペラ喋るだけでなく、相手の反応を見ながら、話のテンポや抑揚を変えることも重要です。表現とは「考えること」と「感じること」を両立させることです。相手の気持ちを感じ、相手が興味を示したところは細かく丁寧に、少し飽きているなと感じたら、そこの描写は飛ばすとか、そういう対応ができるようになれば、あなたはもうすでに立派なプレゼンターです。

今スポットライトはどこに当たっているのか

演劇の世界では知らない人はいない、ロシアの演出家にコンスタンチン・スタニスラフスキーという人がいます。彼は、スポットライトの灯りの広がりにたとえて、舞台俳優が自分をコントロールするために関心を持つべき「3つの輪」というものを提唱しました。この理論は一般の人がコミュニケーションのスキルを磨く上でも、とても面白いヒントを与えてくれます。

「第1の輪」とはどういうことかというと、自分だけに上からスポットライトが当たって、周りは暗い状態。日常生活でいうと「あれ、部屋の鍵をどうしたかな、どこに置いたかなぁ」などと一人ぶつぶつ呟いている様子。つまり独り言の世界、または黙って自分の意識に集中している状態です。

「第2の輪」は、あなたと私が二人だけいる空間。例えば、レストランで食事をする恋人たち。二人は互いに真剣に愛を語り合っていますが、周囲は見えていません。そこにあるのは、対面する誰かと語り合う言葉だけです。「第2の輪」の状況で、目の前のあなたに話しかけるときが、もっともコミュニケーションが成立しやすいと言われます。

それらに対して「第3の輪」というのもあります。これは目に見える範囲全部にスポットライトが当たっている状態。その状況にもっともふさわしいのは、全員に呼びかける、みんなと話す言葉です。

ここで大切なのは、私たちは同じ言葉でもそれぞれ3つの輪に対応するように話すことができるということ。そして、今自分に当たっているスポットライトがどの状態なのかを意識しながら、言葉を選ぶべきだということです。これを間違えると、とたんにコミュニケーションが成立しなくなります。

例えば、ファーストフードなどで店員さんと対面したとき、状態としては「第2の輪」なのですが、店員がマニュアル通りに「キャンペーン中の○○シェイクはいかがですか?」と繰り返すのは、独り言のようなものです。あなたに話しかけているのではなく、ただ言っているのです。「第2の輪」なのに、言葉は「第1の輪」のまま。これではコミュニケーションはズレたままです。

様々にモードをチェンジしながら聴衆を惹きつけるコツ

こうした状況と言葉のマッチングを逆手にとって、あえて「輪をずらす」テクニックもあります。30人の社員を前にして、「さあ、今日もお客さまに笑顔で接しよう」などと声をかけている上司を思い浮かべてください。上司の目からはその部署の社員全体にスポットライトがあたり、自分もその輪の中にいるわけです。つまり状況は「第3の輪」なのですが、ここでちょっとモードを変えてみると、面白いことが起こります。部署の業績など一般的な話を全員に向けて話した後に、ふと視線を変えて、最前列の社員に「〇〇君、今の話に何か疑問はありますか?」などと呼びかけてみるのです。「第3の輪」を抜けだして、「第2の輪」モードに入ってみるのです。

名指しされたほうはビックリしますが、上司が自分の表情に目を止めてくれたことは内心嬉しく思うかもしれません。「そうですね、お客さまとのコミュニケーションのことを考えていました」などと自分の課題を挙げて答えてくれたらしめたものです。

それを受けて上司は、「そうなんだよな。俺も新入社員のときは、押しが弱くて、営業のクロージングができなかった。コミュニケーションは本当に難しいよね」。と、上司は独り言を言います。スポットライトがふと小さくなって、上司の周りだけに当たるのです。「第1の輪」ですね。かえって、みんなの興味は深まります。すぐに、再びスポットライトを広げ、「第3の輪」でみんなを照らします。ただ、「第3の輪」で話す場合より、社員に伝わると思います。

こんなふうに、3つの輪、スポットライトを調整しながら、全体の話を中でモードを巧みに変えていくというのも、演劇が教えるコミュニケーションのテクニックの一つなのです。

来場者に経営者の方が多い講演のときなどに、「社員とのコミュニケーションが取れない」という相談を受けることがあります。「最近の若い者は何を考えているのかわからない」と話は続くのですが、世代論で切ってしまわないことが大切です。その前に、社長さん自身の話し方に問題があるのかもしれないからです。

毎回、同じように「第3の輪」モードで話すばかりでは社員も親近感がわきません。社員が「第2の輪」の1対1の対話をしたいときに、いつもみんなに向けた言葉で話しかけられると、自分に向けた言葉として捉えることができません。あるいは自席のそばに社長がこっそり寄って来て、「第1の輪」の独り言を呟かれても、ピンと来ませんよね。社長さん自身は久しぶりに現場の社員と話ができてご満悦かもしれませんけれどね (笑)。自分の言葉が独り言なのか、誰かに向けた言葉なのか、あるいは全体に向かっている言葉なのか、これをいつも意識してコントロールすると、適切なコミュニケーションができると思います。

自分の周囲に人が集まる。モテる人になろう!

トップが号令をかければ、社員一丸になって事業に取り組むことが、比較的容易にできた時代が日本にもありました。みんな同じような学校を出て、同じ時期に入社し、同じような研修を受けて育つ、つまり均質な環境が会社の中にあったからです。

しかし近年は、同じビジネスパーソンといっても正社員もいれば派遣社員もいる。男女の比率も違いますし、国籍や人種、文化背景も様々、職場環境は多様化する一方です。

こうした時代に、上意下達型、一方通行型のコミュニケーションはうまく機能しないでしょう。上司が「俺が言うことわかるな。付いて来いよ~」という風にはならない。もうそういう時代に戻ることはないんだというふうに腹をくくるべきです。

「日本の文化はおもてなし」などと最近よく言われますが、私に言わせれば日本のおもてなし文化は、相手が行動や発言する前に相手の意思を読み取って、先回りして手を打つということ。しかし単一的な社会なら、この以心伝心の妙技もうまくいったのですが、異文化集団となると、やはり言葉を互いに発してその都度理解を深めながら、物事を進めないと、せっかくのおもてなしもとんだ勘違いにつながりかねません。

その意味で、言葉のスキルを私たちはもっと磨かないといけないのです。知識を持った上でそれを使いこなすことを「教養」と私は呼んでいますが、私は言葉にも感情にも、そして身体にも「教養」があるし、それが必要だと思います。その意味で、演劇はコミュニケーションという教養にあふれた文化。そこから学べることはいくつもあります。

でも、「学ぶ」とかいうと、ちょっと硬いですよね。「勉強だぞ」と言われると、みなさんつい尻込みしちゃうんじゃないでしょうか。そうではなく、コミュニケーションのテクニックを学ぶことは、何より楽しいことなんだとぜひ思って欲しいんです。だって、コミュニケーションの教養がある人は、同じことを言うにしても多様な表現ができる人で、表現が多様な人は、話を聞いている方も楽しい。その人の話を聴いていると、いつも予想を裏切るような驚きがあって、同時に期待に応えてくれる。だから自然に人が集まる。その人の存在に目が離せなくなって、何度でも会いたくなる。これって、つまり、人として「モテる」ということですよね。

コミュニケーションの教養を高めるのは、試験でいい点数を取るためじゃない。いくつになっても、男女問わず、「モテる人」になるための日常的なトレーニングなのだと考えてみてはいかがでしょうか。それができるようになれば、きっとその人はビジネスでも成功を収めることができるようになるはずです。

文化編 一覧へ

鴻上尚史

1958年愛媛県新居浜市生まれ。早稲田大学在学中に劇団「第三舞台」を結成。現在は、プロデュースユニット「KOKAMI@network」と、2008年に旗揚げした「虚構の劇団」での作・演出を中心に活動。そのほか、エッセイ・戯曲・小説・レッスン本など著書多数。映画監督、脚本家、テレビ番組の司会など幅広く活動。受賞歴は、紀伊國屋演劇賞(1987年)、岸田國士戯曲賞(1995年)、読売文学賞(2010年)など。日本劇作家協会会長。近著に「不死身の特攻兵ー軍神はなぜ上官に反抗したかー(講談社現代新書)」。演劇公演では、2018年1月19日〜虚構の劇団「もうひとつの地球の歩き方」(東京・大阪・愛媛にて)を上演。

公演情報などはサードステージ公式ページにて掲載。

http://www.thirdstage.com/

著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給

著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給