2018年9月に経済産業省より報告されたDXレポート(ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開)では、今後のITシステムに関する、さまざまな危機が提言されていました。それから約7年目の今年、その”2025年“を迎えています。ここに至るまでの期間、この所謂「崖レポート」を企業はどのように捉え、DXをどのように実践展開し、崖の危機をどのように克服しているのでしょうか。

DXやその戦略に関する良書は世にあまた発表されています。それらを崖克服のための“指南書”として、自社の経営戦略(またはDX戦略)に取り込まれている企業も多くあると思います。

本コラムでは、「2025年の崖」を迎える年として、あらためて“指南書”などで述べられているDX戦略の重要概念やその考え方を振り返ってみたいと思います。

また後半では、崖克服に対する国内の取り組み状況を、各機関より発表されている調査報告などから紹介したいと思います。

梅津 和良(うめつ かずよし)

NECネクサソリューションズ株式会社

コンサルティング統括部ビジネスイノベーショングループ

シニアスペシャリスト

製造業、通信業、サービス業等のシステムエンジニア、プロジェクトマネージャーを経験。

技術開発部門、事業計画業務、SE教育などを経て、現在、コンサルティング業務に従事。

IT中計/DX戦略、システム企画、業務プロセス改革支援などを担当。(プラント設備、化学薬品、機械/電子機器商社、土木建設、金属製品製造、サービス、公共団体など)

NEC DX認定コンサルタント・アーキテクト・クラウド人材/ITコーディネータ/PMP

1. DXを推進するための重要概念「デジタル成熟度」とは?

1. DXを推進するための重要概念「デジタル成熟度」とは?

まずは、指南書として有名なDX経営戦略(NTT出版)から、私が認識したDXを推進するための重要概念の一説を引用してみました。

◎「テクノロジーがもたらすディスプラクション(破壊)をテーマに、企業のリーダーが自らデジタル時代に効果的に働ける企業環境を作らなければならない。その結果としてチームメンバーが働きやすさを実感するとき、イノベーション(企業活動としての変革)が組織全体に行きわたる」として、テクノロジーの力を利用するために必要となる組織の変化にその活動の重点をおくことが重要であると説いています。

同書では、過去20年の間に広く使われるようになった企業改革(トランスフォーメーション)という言葉が、テクノロジーによって次々と現状が破壊される「デジタルトランスフォーメーション(DX)」へと移行している状況を「デジタル成熟度」として定義していて、DX戦略の重要概念として位置付けています。

この「デジタル成熟度」とは、

◎「効果的に競争するためには、組織内外のテクノロジーのインフラストラクチャーによる機会を活用して、組織の人員や文化、業務の足並みをそろえること」だと定義しています。

いかがでしょう?このデジタル成熟度の定義は、読者にとって違和感なく理解できるのではないでしょうか。

また、この概念(デジタル成熟度)は、企業や組織の最終状況ではなく、競争の過程において目指すべき目標(KPI)であり、変化するテクノロジー環境に組織が絶え間なく適用する“プロセス”だとしています。

このデジタル成熟度を具体化するためには、

◎「企業のリーダーは組織がどのように機能するかを再考しながら、流動的環境に対応しやすい人材モデル、文化の特徴、業務の定義、組織構造を開発する必要がある」とされています。そして、ここでの論点の多くが既に国内外の各企業において、“デジタル化進展の中で次のビジネス”をどう生み出していくか“の経営戦略(DX戦略)の実践理論として、また具体的な取り組み課題として認識され、実践されているものと考えています。

2. デジタル成熟度は進展しているのか?

2. デジタル成熟度は進展しているのか?

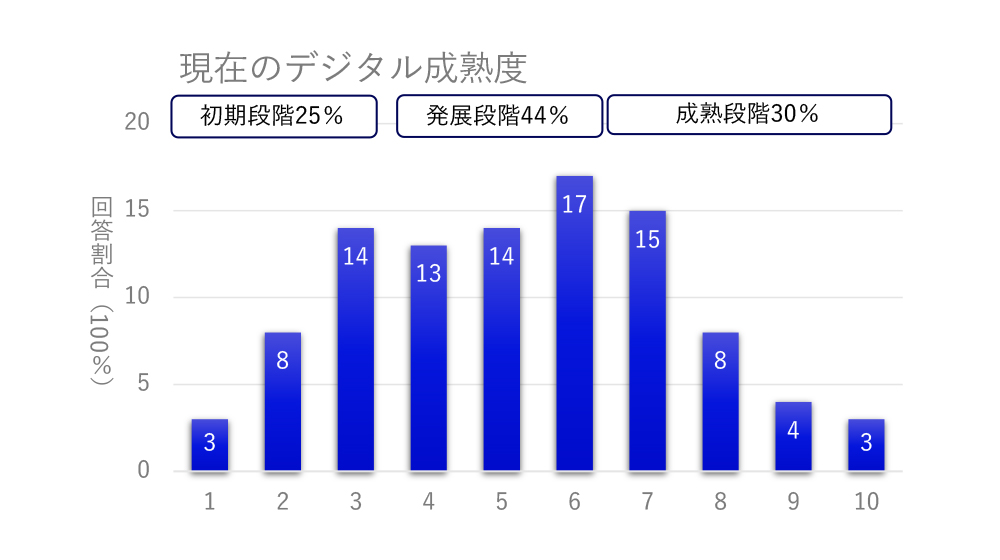

さて、デジタル成熟度の測定事例として、同書では四年にわたる調査を実施しています。この調査結果は、デジタル成熟度への進展を示しています。(図表1-1.参照:引用元参照にて筆者作成)

質問は

◎「プロセスを改善し、組織の人材を参加させ、現在および将来に新たな価値を生み出す事業モデルを促進する、デジタルテクノロジーとデジタル能力によって変革された理想的な組織を思い描いてください」というもので、その理想に対する自社の評価を、“1”はもっともほど遠く、“10”は利用と完璧に合致する、の10段階で回答を引き出しています。

評価方法としては、調査対象企業を、初期(回答者の評価が1から3)、発展(4から6)、成熟(7から10)の三つに分類して評価を行った結果、当初はばらつき具合が正規分布で(下図参照)、ほぼ数年間変化がなかったものが、最新の調査として“デジタルの成熟への移行が見られる”として、企業がデジタル成熟に向かって前進を始めたと同書では考察しています。

図表1-1.デジタル成熟度

出典:DX経営戦略(NTT出版)を参考に筆者が作成

3. 2025年の崖への取り組みは進んでいるのか?

3. 2025年の崖への取り組みは進んでいるのか?

ここでは、冒頭でも述べた、崖克服に対する国内での取り組み状況を情報サービス産業協会(略称JISA)が行っている「2024年度版情報サービス産業における情報技術マップに関する調査報告」から紹介し、考察を加えたいと思います。

「2025年の崖への対応状況および注目の開発テーマへの移行」という調査では、顧客(お客様)のITシステムをサポートしている技術者(ITエンジニア)の立場から、2025年の崖に対してどのように対応しているのか、その取り組み姿勢について積極的であるか否かを訪ねています。この調査の中で、特に積極的に取り組んでいるとして回答が多いのは、「レガシーインフラ対策」と「クラウド対応」です。この点については、顧客の意向を受けたITエンジニアが、ハードウェア・ソフトウェアのサポート期限切れなどへの措置という事で、2025年の崖対策としては、言わば消極的側面で対応を進めている事が伺えます。レガシー対策が中心となっている一方で、真の意味でDXを実現するための課題(データマネジメント等)には、まだ手が届いていない現状が示唆されています。

先に紹介したデジタル成熟度の進展やDX推進組織による組織改革的な取り組みとは別に、既存ITシステムへの対応にまだまだ課題(技術負債)があると見ています。

詳細は下記サイトをご参照ください。 https://www.jisa.or.jp/publication/tabid/272/pdid/R5-J004/Default.aspx

https://www.jisa.or.jp/publication/tabid/272/pdid/R5-J004/Default.aspx

あらためて、経営から見た情報技術(IT)の活用の必要性とは何でしょう。

現在のビジネス環境下においては、情報技術=“デジタル”の活用は自社の競争力を維持し、成長を促進するためには不可欠です。

これまで情報技術(IT)は、業務活動効率化によるコスト削減やデータ分析による迅速な意思決定を可能にしてきましたが、この状況もさらに大きく変化しています。

クラウドコンピューティングの活用では、柔軟なリソース管理が可能で、スケーラビリティ(システムの性能規模)を自在にコントロールすることが容易となり、基幹システムの運用性が大いに高まり、事業活動がさらに効率化します。

AI(人工知能)やIoT(さまざまな機器とのネットワークを通じた情報共有の仕組み)の導入により、製品やサービスの品質向上だけではなく、カスタマーエクスペリエンス(CX)などのあらたな価値を生み出している事例はさまざまな業種に渡っています。そして、ESG※への取り組みにも、今後“デジタル”の活用が重要な役割を果たしていくでしょう。

- ※ESG:(Environment:環境)、S(Social:社会)、G(Governance:企業統治)

企業は“デジタル”化進展の中、これまでのビジネスモデルに対して情報技術を一層活用することで、さらに革新(イノベーション)を進め、新たな価値を創出することがステークホルダーから求められています。そのためにも、情報技術=“デジタル”のさらなる活用によりデジタルトランスフォーメーション(DX)を実践し、市場の変化に迅速に対応することで、“次のビジネスチャンス”を捕まえる攻めの経営に積極的に取り組む必要があると思います。

2025年の崖に落ちないためにも、DX推進の障害となっているレガシーシステムの刷新計画、DX人材の獲得・育成プラン、クラウド対応の促進策など具体的なアクションやステップを整備していく必要があります。早急に“既存ITシステムの課題(技術負債)”を解消し、戦略的DX推進に向けた全体計画(IT中期計画)の立案を進めていただくことを是非お勧めします。

2025年1月

<当社コンサルサービスのご紹介>

既存ITシステムの課題(技術負債)解消と戦略的DXの推進に向けて

~IT中期計画策定支援サービス~

https://www.nec-nexs.com/sl/consulting/it_medium_term/