NECネクサソリューションズ

コンサルティング統括部

NEC DX認定コンサルタント

基幹系業務(販売管理業務、生産管理業務、債権債務業務 等)、設計開発系業務を軸としたソリューション(ERP・PLM)導入業務を経て、2020年よりコンサルティング業務に従事。主な担当:システム企画、業務改革、ビジネスモデリング等を担当。

NECネクサソリューションズ

コンサルティング統括部

民需、官公系システムエンジニアおよびプロジェクトマネージャを経て2023年よりコンサルティング業務に従事。主な担当:システム企画、業務改革、ビジネスモデリング担当。

保有資格:ITコーディネータ、PMP、情報処理プロジェクトマネージャ等

NECネクサソリューションズ

コンサルティング統括部

2024年に入社後、コンサルティング統括部に配属。配属後は主にIT中計を担当。

昨今、中堅、中小企業での人材不足が聞こえて来ます。

人材不足の要因には、少子高齢化、待遇、業務環境、専門知識・技術を持つ人材の減少など様々な要因があります。

このような人材不足への対策として、待遇・業務環境の改善、教育体制の見直し、採用の見直し、外部人材活用、IT活用などが中堅、中小企業にとって有効であると考えています。

ここでは、IT活用により中堅・中小企業での人材不足を解消することについて、以下の3つのテーマで述べたいと思います。

- 1

- 2

- 3

1. デジタル人材の不足について

1. デジタル人材の不足について

IT活用により人材不足を補うためにはデジタル人材(注1)が必要不可欠です。

国ではデジタル人材の育成を進めており、小学区でのプログラミング教育の必須化、職業訓練のデジタル分野の重点化などを推進しておりますが、少子高齢化もあり、需要に対する供給が追いつかない状況です。

内閣官房「デジタル人材の育成・確保に向けて」(注2)では以下の人材を2022年度から5年間で230万人育成する計画となっています。

- ビジネスアーキテクト

- データサイエンティスト

- エンジニア・オペレータ

- セキュリティスペシャリスト

- UI/UXデザイナー

それぞれの人材の育成を民間企業にも求められ、弊社でも育成・確保を実施しております。

弊社では、経営、現場が一体となり、それらの人材を有して、自社のDX推進に自ら取り組み(クライアントゼロ)、ここで培った経験をお客様に提供していくことを実践しています。この活動が認められ、DX認定事業者にも認定されました。

お客様と一緒にデジタル社会におけるDX推進をはかり、競合優位、選ばれる会社になれるよう共創していければと考えます。

2. DX推進による業務改善

2. DX推進による業務改善

人材不足を補う手段として、DX推進も選択の一つです。DX推進による業務改善を行うことで、業務の効率化、省力化による工数削減、しいては人材不足の解消が期待できます。

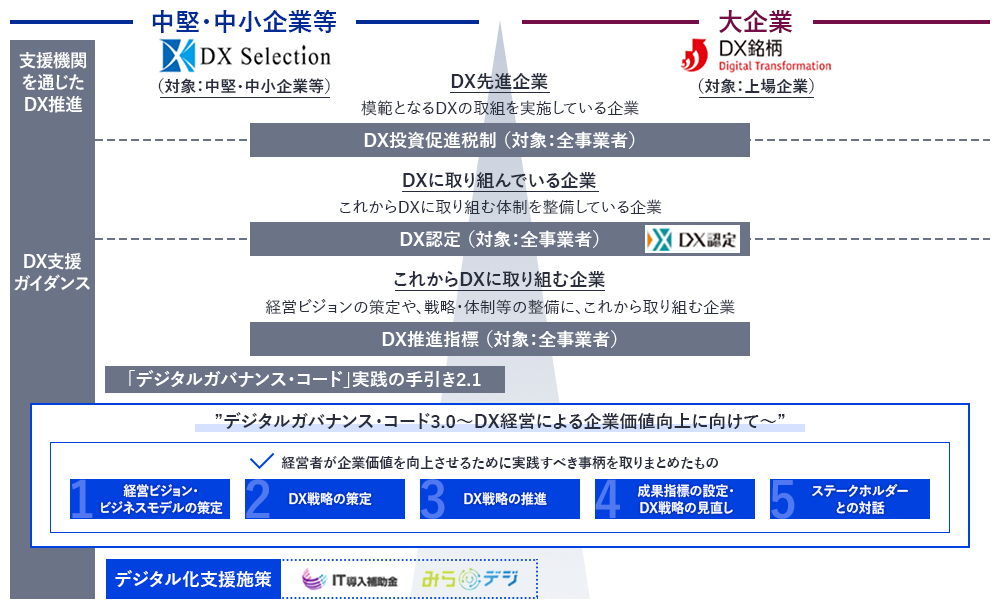

経済産業省はデジタル変革(DX)の推進に向けて、2018年12月に「DX推進ガイドライン」を発表しました。また、企業のDXに関する自主的取組を促すために、2020年1月に「デジタルガバナンス・コード」を発表し、経営ビジョンの策定・公表といった経営者に求められる対応を取り纏めました。

- ※現在は「デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~」が最新版で2回改訂(2.0→3.0)されています。

図1)産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進施策について(注3)

しかし発表後5年が経過していますが、その進捗や成果には大きな差が生じているという現状が明らかになってきました。

具体的には、経済産業省刊行「DX推進ガイドライン」にも指摘されている、

- データやデジタル技術を活用した業務やビジネスの変革

- 「業務、組織や企業文化・風土などの変革」の各テーマ実践

に対して現実には、

- 1経営と現場の認識ズレ

- 2現場の各業務プロセス間連携GAP

- 3現場の各部門間連携GAP

に大きな課題が有り、企業のDX推進を妨げている現状・実態が明るみになっています。

上記の課題を打破するためには、自社の現状分析を正しく行い、現状と経営とのGAPを理解し、段階を追ってITシステム構築または再構築を伴いDX推進、業務改善していくことが必要です。

貴社はDXの推進にどの程度力を入れていますか?弊社ではシステム分析から、企画、設計、構築とDX推進した事例が多数ありますので、是非、お客様とご一緒にDX推進に取り組んでいきたいと考えています。

3. AI活用

3. AI活用

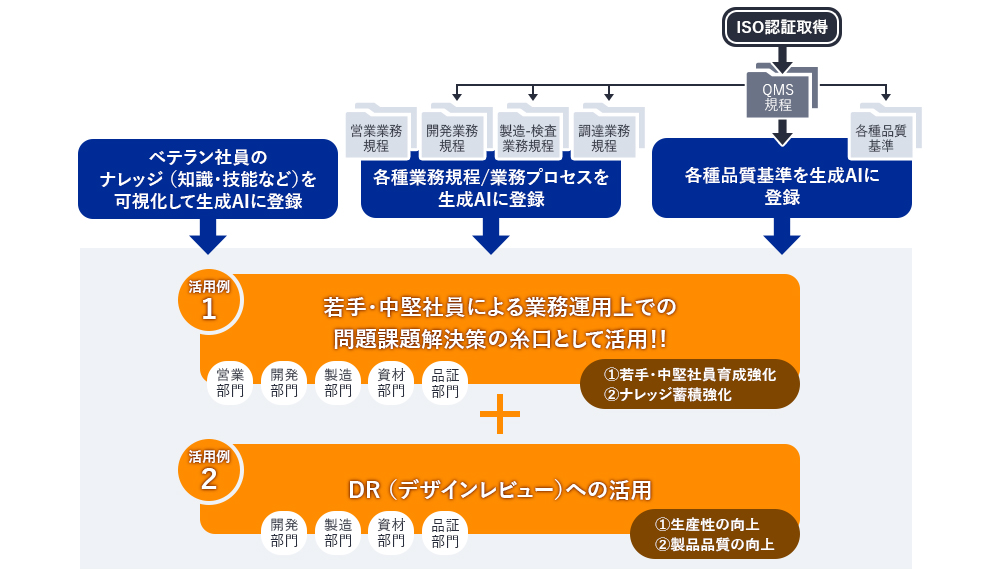

少子高齢化により、若手人材不足による若手・中堅社員育成の強化、また、ベテラン社員の高齢化によるベテラン社員のノウハウ伝承などの課題が、企業経営課題に挙げられています。そのような中で、この課題解決の糸口として最近注目を集めているのが、「AI活用」です。特に生成AIは、多くのアナリスト達によると、「企業にとって2024年度の最優先事項である」と言われています。

具体的には生成AIを活用して、若手・中堅社員の育成、業務プロセス運用の効率化・業務精度向上に繋げて成果を上げることを目指してはいかがでしょうか?

今回ご紹介するAI活用の具体例としては(図2参照)、

- 1ベテラン社員のノウハウ(知識・技能など)を可視化して、生成AIに登録し、若手・中堅社員が実務上での困りごとへの相談解決の糸口として活用が期待できます。

- 2各種業務規程/業務運用プロセスを生成AIに登録して、若手・中堅社員に対する社員教育活用、また、実務上での困りごとへの相談解決の糸口として活用が期待できます。

- 3実務では、製造業企業の重要業務プロセスであるデザインレビュー(DR:各工程における成果物に対して、品質・コスト・納期・法令規制の観点から次の工程への移行有無を判断する重要活動)

に対して、

- a上記①によるベテラン社員のノウハウ知見をAI活用して成果物に対する内容精査/記載内容の精度向上を図ることが期待できます。

- b上記②による品質基準(QMS等)/関連する法令規制をAI登録にて活用することで、DRでの確認モレ、対応モレのチェック確認が可能となります。

- c上記a、bを通して、明確なDRの合否判断が可能となります。

図2)生成AI活用イメージ

上記のようなしくみを作るためには、生成AI活用のガイドを作成、運用ルールを整備し、各種知識、ノウハウの可視化、ナレッジ化が必要です。弊社でもこのようなしくみを構築、運用中で、業務の効率化、工数削減、人材不足解消を推進しています。

是非、お客様とご一緒に生成AI活用にも取り組んでいきたいと考えています。

- 注1)デジタル人材(DX人材)

デジタル人材とは、企業や社会のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するために、デジタル技術を活用して新たな価値を提供できる人材です。 - 注2)内閣官房「デジタル人材の育成・確保に向けて」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai3/siryou7.pdf

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai3/siryou7.pdf - 注3)出典:経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html

2025年2月