業務プロセスを見直してみませんか?

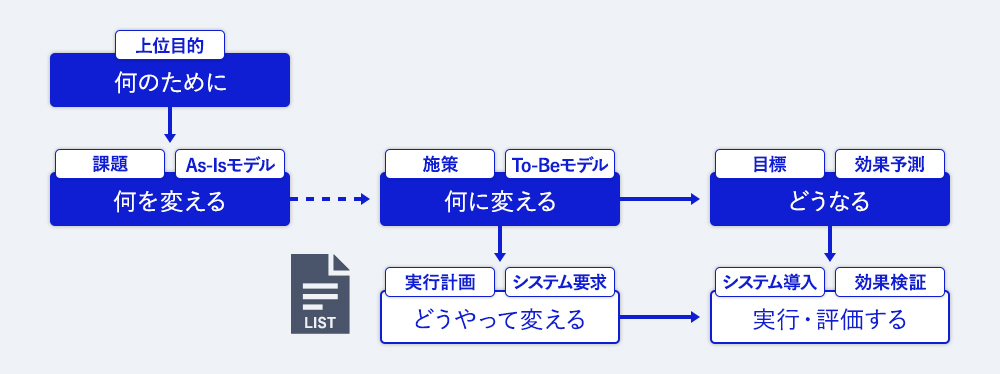

このコラムでは、中堅企業における生産性向上のための

業務改善の進め方と業務プロセスの見直しについて述べたいと思います。

冨澤 雅彦(とみざわ まさひこ)

NECネクサソリューションズ株式会社

コンサルティング統括部

民需系システムエンジニアおよびプロジェクトマネージャを経て、2002年よりコンサルティング業務に従事。

業種や業態を問わないIT戦略系のコンサルテーションを担当。

主な担当サービス:IT中計、ITシステム企画、BPM企画、業務改革、ビジネスプロセスモデリング等

著書:PMPハンドブック(オーム社、共著)

NEC DX認定コンサルタント/情報処理システム監査技術者

生産性とは何でしょうか

事業における「生産性」とは、ヒト(時間)・モノ・カネ・情報などの経営資源の投入量と、それによって得られる付加価値※註1の産出量との比率を指します。

生産性の向上が、事業の成長や発展には不可欠です。より少ない経営資源で多くの付加価値を生み出すことができる(生産性が高い)企業は、他社に比べて競争力が強く、収益性が高いといえます。

生産性向上のポイント

企業の生産性向上のためには大きく3つのポイントがあげられます。

- 1目的の明確化と共有

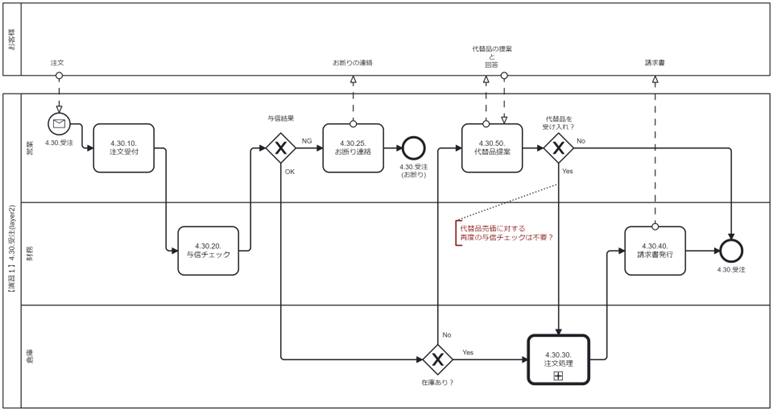

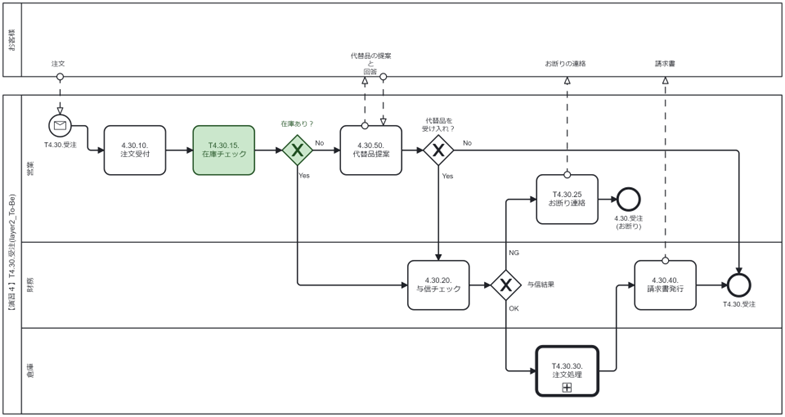

- 2業務プロセスの改善

- 3データに基づく評価(PDCAサイクル)

また、生産性向上を進めていくと、従業員のスキル向上・人的リソースの再配置・評価制度の見直しなどが、必然的に発生します。