人手不足や原料の高騰に対抗するため、DXの一環として、生成AIエージェントやRPAをはじめ、

さまざまなITツールの導入を急ぐ企業が増えています。

しかし、本当の意味で効果的な改善を行うには、導入の目的、

すなわち「課題の正確な把握」こそが、改善の成否を左右します。

今回は、課題の把握のための最新のアプローチをご紹介します。

池田 睦(いけだ むつみ)

NECネクサソリューションズ株式会社

コンサルティング統括部

ガバナンス・テクノロジーグループ マネージャ

2009年よりコンサルティング業務に従事。

AI導入アドバイスのほか、データ活用(BI/AI)を駆使した業務プロセス改善による効率化を担当。

ITコーディネータ/情報処理安全確保支援士/DX検定 プロフェッショナルレベル

生産性向上の第一歩は、現場の課題を正しく理解すること

生産性向上の第一歩は、現場の課題を正しく理解すること

近年、経営環境はますます厳しさを増し、限られたリソースで生産性を高めることが求められています。

一方で、ITの進化や生成AIなどの新技術の登場により、業務効率化のための手段は、ますます便利になっています。

このような環境下では、「もっと生産性の上がるITツールを!」と期待し、様々なツールを導入したくなるものですが、いざ導入すると、思うような効果が出なかったり、結局使われなくなってしまうケースもよく見受けられます。

ツール導入の理想と実態

なぜ、こうした問題が起きるのでしょうか。

その大きな原因は、現場の課題を正確に把握できていないことにあります。

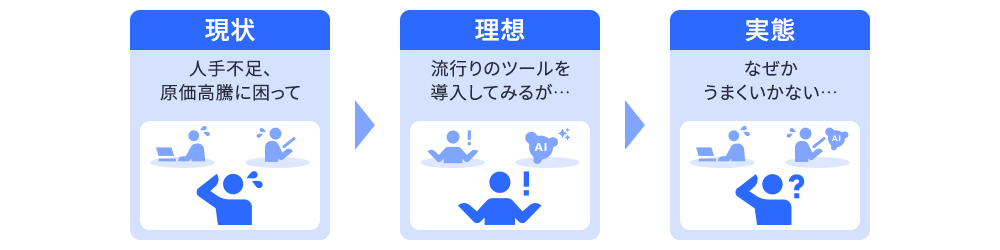

多くは「自社の課題くらい分かっている」と考えがちですが、「その課題がどれだけの損失を生んでいるのか」「解決した場合、どのくらい効果があるのか」を具体的な数値で示すのは難しいものです。

課題を定量的に捉えられれば、ツール導入の費用対効果をきちんと検討し、本当に役立つITを選ぶことができるでしょう。

課題の定量的な把握

定量的な課題把握の困難さ

定量的な課題把握の困難さ

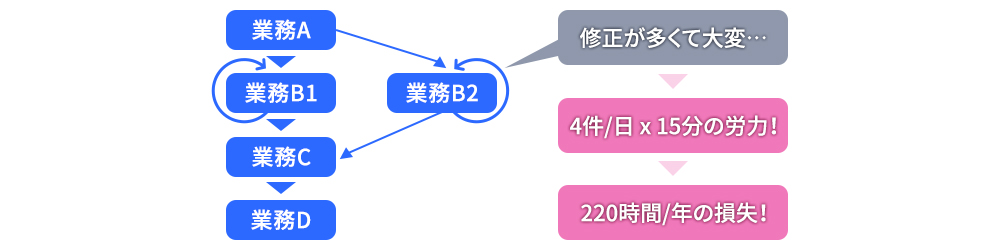

しかし、定量的な課題把握というのは、意外に難しいものです。

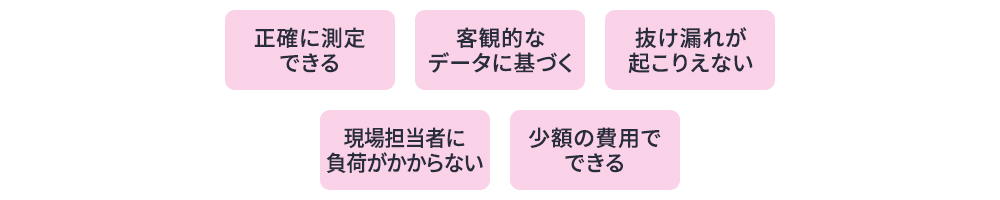

現場ヒアリングは、受ける側から見て時間も手間もかかる上に、主観が入り混じり、抜け漏れも発生しやすくなり、正確な把握ができません。

例えば、コンサルファームなどでは一日中後ろから業務を観察し、その詳細をメモするということまで行うほど、重要な作業であるにもかかわらず、時間と労力がかかります。

その他、定量的な課題把握における課題を下記に並べました。

効果的な生産性向上のために、現状を定量的に把握したいのに、それは困難である。

このようなジレンマを解消するための手段、「プロセスマイニング(Process Mining)」をご紹介します。

プロセスマイニングによる現状可視化

プロセスマイニングによる現状可視化

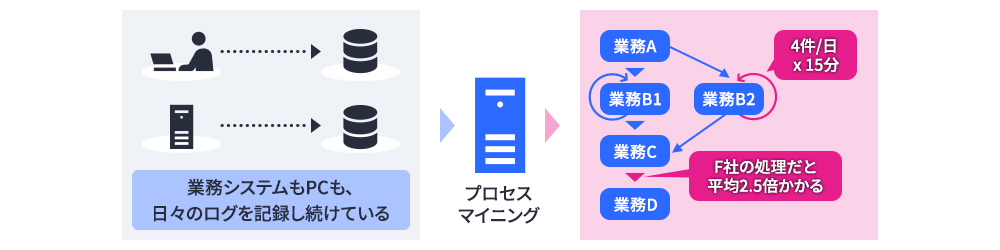

プロセスマイニングとは、「ログデータ」をもとに業務プロセスを再現し、分析する手法です。

例えば皆さんが日々利用している、基幹システムや、業務アプリケーションには、「皆さんがどのように業務を行ったか」を知る手がかりが、ふんだんに含まれています。

これらを用いて可視化を行うことで、「誰が」「なんの作業に」「どの程度の時間をかけて」作業しているのか、その仕事は「何件」行われているのかを、一目で把握することができます。

プロセスマイニングによる可視化イメージ

このアプローチであれば、ログという事実をベースに解析するため、従来のヒアリングをベースとした現状把握に比べ、定量的な現状把握がしやすくなります。

まとめ

まとめ

全てのDX・業務改善は、現状の正確な把握が最初の重要なポイントになります。

ただし、「正確な把握」には、通常、多大な労力や問題がつきまといます。

NECネクサソリューションズでは、「業務プロセス可視化サービス」を通して、プロセスマイニングによる現状の正確な把握をご支援しています。

改善の第一歩を確実に踏み出すために、プロセスマイニングによる業務の可視化を始めてみませんか?

2025年9月