御社のDXは、順調に進んでいますか?

本コラムは、「DXを思うように進められない」と感じている企業・組織に向けて、DXの第一歩を後押しするマネジメント手法「BPM(Business Process Management)」と、その考え方を取り入れた現場主導型の実践的DXアプローチについて解説します。

小松 雅俊(こまつ まさとし)

NECネクサソリューションズ

インフラ・サービス統括部

ネットワークやプラットフォームのシステムエンジニアとしてサイバーセキュリティやITインフラ構築などに従事。現在はサービスビジネスの責任者として新サービス創出や拡販を担当。

DXの壁を越えるヒントは「BPM」にあり!

DXの壁を越えるヒントは「BPM」にあり!

“現場主導型DX”のススメ

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、今や企業にとって避けては通れない経営課題の一つになっています。業務効率化や新たなビジネスモデルの創出など、多くの期待が寄せられる一方で、「DXを思うように進められない」と感じている企業も多いのではないでしょうか。

こうした課題を抱える企業にとって、DXへの第一歩を踏み出すヒントになるのが「BPM(Business Process Management)」です。BPMとは、単なるツールやソフトウェアではなく、業務プロセスを継続的に可視化・分析し、改善を重ねていくマネジメント手法のことです。

BPMは、ここ数年で編み出された最先端の手法ではありませんが、近年、BPMの実現を支援するツールが充実してきたことで、理想論ではなく現実的な業務改善手法として再び注目を集めるようになりました。本コラムでは、BPMの考え方を取り入れた、現場主導型の実践的DXアプローチについて解説します。

“抜本的改革”から“継続的改善”へ

“抜本的改革”から“継続的改善”へ

BPRとの比較で見えてくるBPMの強み

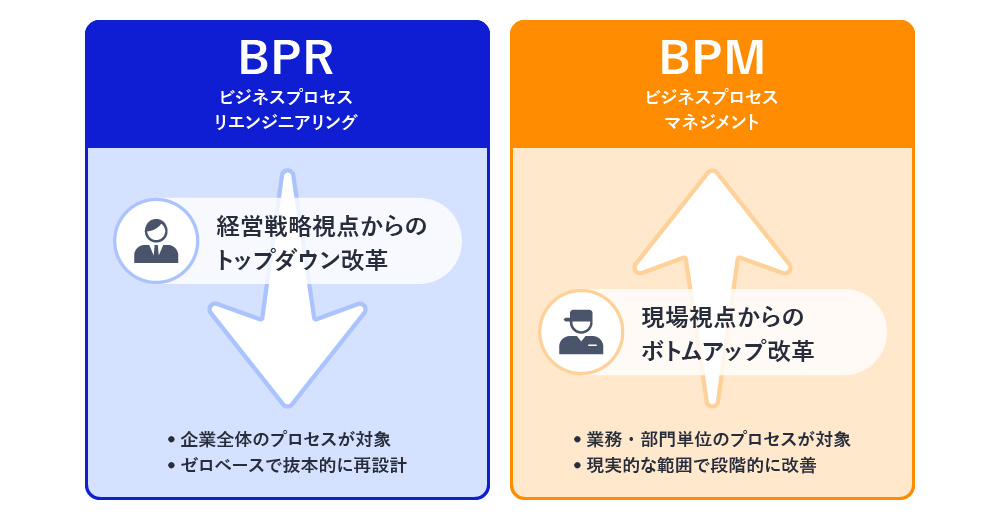

BPMは、「BPR(Business Process Reengineering)」と比較することで、その特徴がより明確になります。両者の違いについて整理しながら、BPMへの理解を深めていきましょう。

BPRは、1990年代に広く注目を集めたマネジメント手法で、既存の業務プロセスをゼロベースで見直し、抜本的に再構築するというものです。企業全体を対象とする大規模な改革手法ですが、その実現には多くのコストや時間を要するほか、BPRに精通した外部パートナーやコンサルタントの支援も不可欠です。

一方、BPMは、既存の業務プロセスを段階的かつ継続的に改善していくマネジメント手法です。BPRのように経営戦略の視点から企業全体を再構築するのではなく、現場視点から業務を可視化・分析し、現実的な範囲で改善を重ねていく業務改善アプローチです。そのため、実現のハードルが比較的低く、現場に根付きやすいというメリットがあります。

BPRとBPMの違いを図にまとめました。BPRは「経営戦略視点からのトップダウン改革」、BPMは「現場視点からのボトムアップ改革」と言うことができるでしょう。一点注意したいのは、BPMは現場主導の改革といっても、プロジェクトの立ち上げ時や軌道に乗るまでは経営層による支援が必要です。経営層が改革の意向を明確に示し、その経過を見守ることによって、現場主導の業務改革は加速していきます。経営層の支援については後ほど改めて解説します。

今BPMが注目される2つの理由

今BPMが注目される2つの理由

「経営環境の激変」と「ツールの拡充」

近年、BPMが注目されている背景には、大きく2つの要因があると考えられます。

1:経営環境の変化スピードの加速

第1の要因は、経営環境の変化スピードがこれまでになく加速していることです。グローバル化の進展、原材料・エネルギー価格の高騰、深刻化する人手不足、テクノロジーの進化、顧客ニーズの多様化など、企業を取り巻く外部環境は日々変化しています。

こうした状況下では、数年単位で全社的なBPRを進め、システムとして大規模なERPなどを導入しても、プロジェクト完了時にはすでに経営環境が変化しており、再度の見直しを迫られるリスクも否定できません。

一方、BPMは変化に即応しながらプロセスを継続的に改善していくアプローチです。数年間かけて完成を目指すのではなく、変化にあわせて常に業務を進化させることを前提としているため、経営環境の変化が目まぐるしい現在において、その柔軟性とスピード感が評価されています。

2:現場主導の改善を支えるツールの拡充

第2の要因は、BPMの実践を後押しするツールの拡充です。近年、RPAやAI、ワークフローシステム、データ連携ツール、AI-OCRなど、現場主導の業務改善に貢献するツールが一般化しました。その中には、プログラミング不要でシステムを構築できるローコード/ノーコード開発の仕組みを備えたツールも数多く存在します。

これらを活用することで、従来であれば情報システム部門や外部ベンダーに依存していたシステム開発が、現場担当者の手により迅速かつ柔軟に実行できるようになりました。結果として、BPMが理想論ではなく、現場で実行可能な業務改善手法として評価されるようになりました。

現場主導型DXの第一歩は

現場主導型DXの第一歩は

「人がやらなくてもよい仕事」の発見から

BPMの概要はこの辺りにとどめて、ここからはBPMの考え方を取り入れた、現場主導型の実践的DXアプローチの具体的な進め方について解説します。

DXをどのように始めるべきか悩んでいる企業がまず取り組むべきは、自社業務プロセスの中で「人がやらなくてもよい仕事を見つけること」です。これは、業務の棚卸しを通じて、自動化・効率化の余地がある業務を洗い出す作業です。「人がやらなくてもよい仕事」の具体的な例をいくつか挙げてみます。

- 営業・販売プロセスにおいて、見積→受注→請求に至る一連のフローの中で、同じ情報を何度も手作業で入力している。

- 設計・製造プロセスにおいて、システムから紙図面を出力して他部門に展開している。その後、紙図面から再び別のシステムにデータ転記をしている。

- 申請・承認プロセスにおいて、「規定の利益率を確保しているか」「社内の経費規定に準じているか」などルールに則った定型的な審査を行っている。

- 毎日・毎週・毎月、同じ帳票を手作業で作成している/同じ問い合わせに対応している。

このような、データ入力、システム間のデータ移行、定型的な処理・判断といった業務は、わざわざ人が行わなくても、RPAやワークフローシステム、データ連携ツールなどで自動化・効率化できます。「人がやらなくてもよい仕事」の洗い出しは、日々の業務に精通した現場部門が主体となって進めることができるうえ、そのプロセスを通じて、DXを「自分事」として捉えるよい機会にもなります。

近年は、「人がやらなくてもよい仕事」の発見を支援するプロセスマイニングという手法も普及してきました。これは、PCやシステムに蓄積されたログデータを活用し、現状の業務プロセス(As-Is)を可視化する手法です。

プロセスマイニングを用いることで、従来、担当者へのヒアリングや業務現場の観察を通じて把握していた業務フローを、客観的かつ迅速に把握することができます。業務フローの全体像が明らかになるとともに、担当者自身も気づいていなかった非効率な業務や不要な手作業など、「人がやらなくてもよい仕事」の発見を効率的に進めることができます。DXを本格的に推進したい企業は、プロセスマイニングを取り入れてみるのも一考でしょう。

完璧を目指さず、小さく始めて、コツコツ育てる

完璧を目指さず、小さく始めて、コツコツ育てる

次のステップは、「人がやらなくてもよい仕事」をツールやシステムで自動化・効率化する仕組みの構築です。ここで重要になるのが、自動化・効率化の取り組みをアジャイルかつ継続的に進めるという姿勢です。

最初から完璧なプロセスやシステムを一気に構築しようとするのではなく、小さく始めて、現場のフィードバックをもとに改善を重ねながら、柔軟に軌道修正していきます。先に述べたように、BPMの実践を後押しするツールの中には、現場担当者が自らの手でシステム開発が行えるツールも多数存在します。改善後のプロセスで実際に業務を行い、さらに改良を積み重ねていくことで、プロセスを段階的に洗練させることができます。このような改善こそが、BPMの本質とも言えるアジャイルかつ継続的な改善のアプローチです。

BPMの考え方を取り入れたDXは、比較的少ないコスト・労力で自動化・効率化を実現でき、しかも短期間で効果を実感することができます。たとえ小さな業務改善であっても、それに成功することでDXへの前向きな姿勢が育まれ、やがて組織全体の意識改革へとつながっていきます。これにより、DXの取り組みはより実践的で、持続可能なものになっていくでしょう。

現場主導型DXの成否は「経営層の本気」にかかっている

現場主導型DXの成否は「経営層の本気」にかかっている

数多くのDXの現場を支援してきた経験から申し上げると、現場主導型のDXを推進するうえでもっとも重要なことは、経営層のコミットメントであると言って間違いありません。

どんなに多くの効果が見込めるDX施策でも、仕事のやり方が変わることは現場にストレスを生み出します。だからこそ、経営層が率先して変化を支え、後押しする姿勢を示すことが重要です。必要な予算や人材、時間を確保し、変革の取り組みを支援する意思を明確に示すことで、現場も安心して変革に取り組むことができます。

経営層と現場が一体となり、現場主導型の実践的DXを積み重ねていくことにより、BPMの手法・考え方が企業文化として根付き、変化に強い企業体質の構築へとつながっていきます。

業務プロセスは「経営資産」

業務プロセスは「経営資産」

──継続的な投資が競争力を強化する

BPMの考え方を取り入れたDXを実践するうえで重要なのは、業務プロセスを単なる作業の流れではなく、企業の知恵と経験が蓄積された「経営資産」として捉える視点です。この貴重な資産に積極的な投資を行い、経営環境の変化に応じて継続的に磨き上げていくことが、持続的な競争優位の確立につながります。そして、その実現に向けて経営層は、業務プロセスの変化を支援する組織づくりとIT基盤の整備に注力することが求められます。

御社の業務プロセスは、刻々と変化する経営環境や社会の要請に的確に対応できているでしょうか。今一度、業務プロセスを見直し、変化に柔軟に適応できる体制を整えることが、持続的な成長と競争力を維持するための重要な一歩になるでしょう。

現場主導型DXを支援する関連ソリューション

現場主導型DXを支援する関連ソリューション

最後に、現場主導型DXを支援するソリューションを紹介します。これらをうまく活用することで、DXの取り組みをさらに加速させることができます。NECネクサソリューションズは、これらソリューションのコンサルティングから導入、運用まで一貫してサポートしています。

- 「intra-mart Accel Platform(イントラマート・アクセルプラットフォーム)」

RPAをエンタープライズで利用するために必要な統制機能、拡張性、安定性、費用対効果を備えた優れたRPAツール

2025年5月