情シス奮闘記 中小企業編

第17回テーマ「OS移行(Windows 10)」

2018年7月

OSサポート切れが間近? Windows 10移行にどう対応すればいい?

2009年秋にリリースされた Windows 7。マイクロソフトによるサポート期間は延長されているが、その延長サポートも2020年1月14日に終了することになっている。サポートが終了することで、セキュリティ更新プログラムの提供や、仕様変更、新機能のリクエストなどができなくなる。アミダ社でもオフィス用PCにWindows 7を使用しているが、次のOSはWindows 10だ、と情シス担当の中村和人は心に決めている。だが、実際にOSバージョンを移行にするにあたって、解決すべき課題が山積みなことに頭を抱えていた。

延長サポート切れが迫る。セキュリティは大丈夫か

デスクの上で腕組みをしたまま、なぜか浮かない顔をしている中村和人。そこに近づいてきたのが、総務部の加藤彩。いつも、中村のよい相談相手になってくれている。

「どうしたんですか、中村さん。また心配事?」

「うーん、いま頭が痛いのはOSのサポートのことなんだ」

「もしかしてWindows 7?」

「そうなんだ。うちのPCはみんなWindows 7だよね。これまでマイクロソフトのサポートが延長されていたから安心だったんだけれど、2020年1月にはそれも切れてしまう。サポートが切れると、セキュリティ更新プログラムも配布されなくなる。サポート切れのOSをそのまま使っていて、何かセキュリティ事故があったら言い訳が効かないからね。そろそろ新しいOSに移行しないと」

「新しいOSは、7の次だから8かしら」

「いや、すでにWindows 10が2015年に登場している。Windows 7のあとは一気に10に移行したいと思うんだよ」

「あら、9を飛び越して10なんですね。Windows 10ってどんなOSなんですか」

「画面やアイコンのデザインは、Windows 7に比べるとかなり違うけれど、いったんは削除されたスタートメニューが再搭載されるなど、Windows 7ユーザーも慣れやすいという面はあるね」

「ふーん」

「なにより、セキュリティ機能の強化が見逃せない」

中村が次期OSをWindows 10にしたいと思うのは、次の3つの理由からだった。

1つ目は、サポート期間中は無償アップデートなのでコスト面で魅力があることだ。2つ目がセキュリティ機能。Windows 10は標準で強力なセキュリティ保護機能が搭載されている。例えば、マルウェアからPCを守る「Windows Defender」、フィッシングサイトや有害アプリをブロックする「Smart Screen Filter」、指紋や顔で安全にログインできる「Windows Heloo」など。その他にも、セキュリティ機能は常にアップデートされるから、未知の脅威にも対応できる。

そして3つ目が、Windows 10は従来のWindows OS(XP、7など)とはバージョンアップに対する考えが大きく異なることだ。「WaaS(Windows as a Service)」というコンセプトに基づき、年2回の大型アップデートにより継続的に機能強化が行われるモデルとなった。今後はこの更新サイクルを前提とした運用設計が必須となる。これをうまく活用すれば、将来的にはOSアップデートやセキュリティサポートの手間を省く可能性を秘めている。

説明を聞くと、加藤は言った。

「だったら、今すぐにでもWindows 10に変えちゃったらいいじゃないですか」

「それがね、そう簡単にはいかないんだよ。データのバックアップやソフトウェアの移行、周辺機器の互換性の確認など、十分に準備をしないといけないんだ。以前、Windows XPからWindows 7に移行するときは準備不足でずいぶん手間取ったからね。その二の舞だけはしたくない。どういう準備をすればいいか、加藤さん、一緒に考えてくれないか」

加藤は実はそんな中村の言葉を待っていた。

Windows 10ではどのサービスモデルを選択すべきか

さっそく、二人は顔を突き合わせながら、Windows 10への移行にあたって、何をすべきかを検討していくことになった。

「PCやアプリケーションの対応状況、データバックアップ、周辺機器など、現状把握がまず大切ですね」

「このあたりはExcelで作成したIT資産管理台帳を日々更新しているから、なんとか大丈夫だと思うんだ。それ以上に重要なのは、Windows 10ではどのサービスモデルを選択するかってこと」

中村が調べた範囲では、Windows 10の「WaaS」では大きく2つのライセンス形式がある。最新のバージョンを随時適用していく「Semi-Annual Channel(SAC)」と、バージョンを固定化して利用する「Long-Time Servicing Channel(LTSC)」の2つだ。

「うちはどっちがいいのかしら」と、加藤。

「一般企業の事務処理などであれば、SACを選択したほうがいいかもしれないな。年2回のサイクルで行われる大型アップデートを通じて最新機能を迅速に導入できるうえ、セキュリティ面でも安心できる。ただし、個別開発やアドオンカスタマイズしたアプリケーションについては、Windows 10の最新版に対応しているか個別に動作確認を行う必要があるね」

「じゃ、SACで決まりですね」

「でもね、OSのアップデートにアプリケーションのアップデートがちゃんと追いついて来られるのかはちょっと心配なんだ。いっそのこと、アプリケーションをクラウドサービスに移行することも検討したほうがいいかもしれない。クラウドなら常にアプリケーションの最新機能が使えるし、管理も楽になるからね。むろんそうなると、ネットワークの安全性確保もこれまで以上に重要になるだろうね。そのためにも可能な限り早めに移行計画を立てることが重要になるんだ」

「スケジュールはどうしますか」

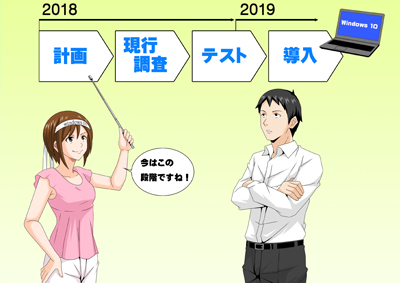

「2018年度中はテスト期間として、2019年度の初めからは一斉にWindows 10に切り替えることができればいいんだけれど……」

OS移行計画は早めに手を打つべき。準備のためにはクラウド型IT資産管理も有効

中村の頭の中では、Windows 10移行へのおおまかなイメージは描かれるようになった。しかし、そのざっくりとした準備・計画をより具体的にするためには、すでにWindows 10への移行を果たした企業の事例を参考にしたいものだ。そこで、いつものように、システムエンジニアの海田に相談に乗ってもらうことにした。彼の会社は2017年度末までに会社のPCをすべてWindows 10に移行した、ということを聞いていたからだ。

中村が海田に特に聞きたかったのは、Windows 10のセキュリティ機能の実効性だ。例えば、「Windows Defender」の機能をONにすれば、市販のセキュリティソフトは不要になる、ということも言われるが本当だろうか。

「確かにWindows Defenderには、ウイルスと脅威の防止、デバイスのパフォーマンスと正常性など、セキュリティソフトとして必要な機能は一通りそろっている。なかなか優秀だよ。でも、すべてのリスクをカバーしているわけじゃない。その点、専門のセキュリティソフトの出番はまだある。ただ、問題なのは専門のセキュリティソフトを導入した場合、残念ながらWindows Defenderと併用することはできないということなんだ」と海田は言う。

「それは困ったな」

「だから、Windows Defenderと専門ソフトのリスクカバー範囲をちゃんとチェックする必要がある。それと専門ソフトにはたいてい1年という有効期限があるから、その期限を意識することも大切だ。専門ソフトをインストールしていて、うっかり有効期限が切れてしまうと、自動的にWindows Defenderに切り替わるということはないから、そのままだとシステムはセキュリティ的に無防備になってしまうんだよ」

さらに海田はこう付け加える。

「単に1台のPCのことだけ考えるのなら、Windows Defenderでも十分かもしれないけど、企業全体としてセキュリティを高めるためには、インターネットと社内ネットワークの間に設置するファイアウォールなど入口のところから、マルウェアが外部へ通信しようとする出口のところまで、幅広く対策を考えないといけない。サーバへのアクセスログの監視やデータの暗号化なども含めた総合的な対策が必要なんだ。それらをトータルに考えないとね」

最後に海田はこんなアドバイスもしてくれた。

「今後のOSアップデートのことも考えて、IT資産管理や更新プログラム配信のクラウド利用も検討してみてはどうかな」

クラウド型IT資産管理を使えば、Excelのシートを新しいハードウェア・ソフトウェア購入のたびに手動で更新する手間が省けるし、セキュリティパッチやウイルス対策の適用状況も厳密に把握できるようになる。なかにはアップデート・プログラムを自動配信する機能を持つものもある。しかもクラウドならで、自社にサーバを設置することなく、比較的安価ですぐに利用開始できる。IT管理者の負担は確実に減らすことができる、というのだ。

「今回のOSアップデートは、我が社のIT管理全体をアップデートするよい機会になるかもしれない」

中村は海田の提案にかなり心を動かされていた。

社に戻った中村は、さっそく社内で稼働しているPCや周辺機器のリストを見直し、ユーザーへの周知・教育も含めた2020年に向けたスケジュールを細かく立てることにした。加藤や、先月に情シス兼務に登用された早田昌司がこの作業に協力してくれたのは言うまでもない。

こうした作業を通して、中村は「情報システム部門の本業は、本来、システム企画や調達、ベンダー調整などにある。本業以外の業務は、ベンダーにアウトソースしていくというのが最近の流れ。Windows 10移行を機会にアウトソースの利用を検討していくべきだ」と考えるようになったのだ。

今回のポイント

- OSサポートが切れたPCはセキュリティリスクが増大

- Windows 10はセキュリティ機能が強化。最新のバージョンを随時適用していく「SAC」はセキュリティ対策でも優位

- バックアップから周辺機器対応チェックまで移行にあたっての準備は膨大

- 移行計画を早めに策定し、数カ月単位での準備期間を設けるべき

- IT資産管理にクラウド型のソリューションを導入することも念頭に入れるべき

- ITベンダーが提供する、その他のWindows 10移行支援ソリューション導入も検討すべき