インタビュー 識者が語る情シス課題

労働力不足時代を乗り越えるために不可欠なDX人材とは【前編】

~2030年問題にどう対応すべきか~

2025年2月

IT化が生み出した時間とお金。それをどこに再投資するか戦略的に考えるのがDX人材だ

少子高齢化の進展に伴う労働人口の減少により、企業活動が制約される「2030年問題」が浮上している。これまでは、この問題を解消する方法として、人に成り代わって作業をする自動化(RPA)や、生成AIなどを活用して労働の生産性を上げるといった手段が進められてきた。

しかし、未来を見据えると、単なるIT化やDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みといった個別の施策以上に、「DXを考えたり・進められる人材」の重要性が一層高まっている。こうした人材に必要とされる資質とは何か。

DXの司令塔となる人材に求められる要件は何なのか。そして、人手不足克服のために企業に求められる真の戦略とは――。一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 代表理事の森戸裕一氏に話を伺った。

人材不足がもたらす企業危機の根本とは

「2030年問題」とは、日本社会の高齢化に伴って労働人口が減少し、多くの企業が労働力不足や競争激化、人件費上昇などの課題に直面する社会的な危機を示す言葉だ。内閣府の発表によれば、2021年10月時点で日本の総人口に対して65歳以上の人口は3,621万人に上り、すでに高齢化率は28.9%に達している。この傾向には歯止めがかからない。2030年は総人口の3割を高齢者が占める超高齢化社会を前提に、企業はビジネスを考える必要がある。

2030年問題が経済や社会、もちろん企業にとって与えるインパクトは甚大だ。多くの企業が深刻な人材不足に陥る。帝国データバンクの2023年の調査ではすでに人材(正社員)が不足していると回答した企業は、52.1%に上る。その傾向が顕著なのは、旅館・ホテル業界のほか、情報サービス、建設、農・林・水産、金融などだが、ほかにもさまざまな業種で慢性的な人材不足が続いており、その傾向は2030年により深刻になると考えられる。

さらに、パーソル総合研究所の調査によると、2030年の労働需要が7,073万人であるのに対し、供給される労働人口は6,429万人と、実に644万人が不足する見通しだ。企業は優秀な人材を獲得するために良い条件を提示しようとする。福利厚生や給与の見直しが有効な手段となるが、これは人件費増加をもたらし、結果として企業利益の減少を招く可能性がある。

人材不足は直接的に生産性の低下につながるだけでなく、企業が提供するサービスの質の低下を招きかねない。例えば、営業やプログラミング、カスタマーサービスといった担当者の不足は、サービス品質の低下を引き起こし、結果として顧客満足度の低下や収益の減少を招く。さらに、人手不足による過密な労働は職場環境の悪化を招き、それが人材流出の原因となり、人材確保が難しくなるという悪循環に陥るリスクも考えられる。

DXによる新たな成長。それを支えるDX司令塔をどう生み出すか

こうした“悪夢” が現実になるのを防ぐため、多くの企業がこれまでに様々な対策を講じてきた。例えば、ITを活用した業務効率化や人材の投入・活用などが挙げられる。また、働き方改革や副業の推進、人材育成の強化、働きやすい職場環境の整備、そして従業員満足度の向上といった施策も重要な対策として進められている。

これらの対策の中で注目されるのが、事業のDX推進だ。狭義にはデジタル技術の進化による自動化・機械化を意味するが、それだけではない。ビジネスモデルを抜本的に変革し、新たな成長を実現するために必要な施策の総称がDXであり、これこそが結果的に労働力不足の時代を勝ち抜く最適解とされる。

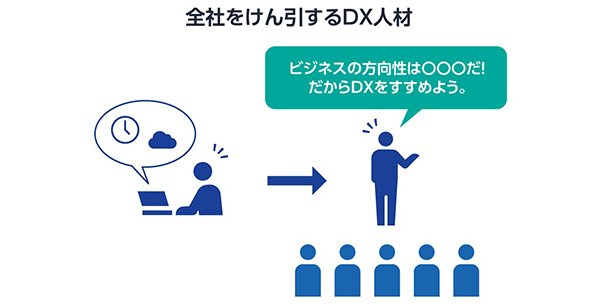

DXを成功に導くには、社内でリードする人材が不可欠だ。業務効率化のためにRPAなどのロボットを導入したり、社員のプログラミングスキルを向上させるのも大切だが、それだけでは不十分だ。重要なのは、事業のDX推進を通じて何を目指すのかを明確に描き、全社をけん引する司令塔としてのDX人材だ。DX人材をあえて定義するなら、ビジネスデザインの能力を持ち、データやデジタル技術を活用して業務推進や効率化を実現できる人材といえる。

しかしながら、現状ではそうした人材が潤沢にいるわけではない。みずほリサーチ&テクノロジーズが経済産業省の委託を受けて行った調査によると、DXを担うと考えられる日本の人材は、2030年には最大でおよそ79万人不足すると試算されている。

その調査報告書では、特に「地域の企業・産業のDXの担い手となるデジタル人材の育成については、DXの進展に伴うデジタル人材需要の高まりに追いついていない状態」とされ、学び直し(リカレント教育)、能力の再開発(リスキリング)による職種転換が必須だとされている。

DX人材の創出は管理職のマネジメントを見直すことから始める

労働力不足、DX人材の不足について企業はどのように対策を打つべきか。それを考えるうえで、森戸裕一氏(一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 代表理事)の話が貴重な示唆を与えてくれる。

「DX人材について考える上で重要なのは、これまでの日本企業の管理職のマネジメントがどうだったかということです。日本の管理職は本当にマネジメントをしてきたのか、それを振り返ることが、DX人材育成を考えるうえで重要なポイントになると思います」

日本企業の管理職は欧米のプロフェッショナルな専門管理職とは異なる特徴を持っており、年功序列で管理職に昇進した人や、業務リーダーを兼務するプレイング・マネージャーが多く、必ずしもマネジメントの専門家とは言えない場合が少なくないと森戸氏はいう。それに加え、DX推進が求められる現代において、DXを通じた事業変革のビジョンを明確に描ける管理職は非常に限られているのが現状だと指摘する。

「DXを考えるときに必要なのは、まずは管理職の方々が保有する人材リソースを検討することです。どこにどんなスキルをもつ人が不足しているか。その人材にこれから何をまかせようとするのか。それがあって初めて、業務プロセスのデジタル化やAIの活用、リスキリングや人材採用、アウトソーシングやBPOを考えられるようになります。それが今は多くの企業が、すべて情報システム部門任せ、あるいは外部システムインテグレーターやコンサルタントからの提案待ちという状態です」

森戸氏はもちろん「ITは不要だ」と言っているのではない。

「今までのやり方を効率化して利益を出し、新たなその次の仕掛けを作るための時間を生み出すことができるという意味で、IT化は必要不可欠だし、これからもITによる業務の効率化と生産性向上は継続しなければなりません。ただ、その生み出したお金をどう再投資するかという戦略がないのが一番の問題で、その戦略を考えるのがDXなのです」