インタビュー 識者が語る情シス課題

労働力不足時代を乗り越えるために不可欠なDX人材とは【後編】

~2030年問題にどう対応すべきか~

2025年3月

DXで組織・文化、働き方やビジネスモデルを変える――それが労働力不足を乗り越えるための最適解だ

前編では、人材不足がもたらす企業の危機や、それを克服するためのITやDXの意義について触れた。ビジネスモデルを抜本的に変革し、新たな成長を実現するためにこそDXが必要であり、それが結果的に労働力不足の時代を勝ち抜く最適解だということが見えてきた。もちろん、ITなくしてのDXはありえないため、個別業務のIT化も進める必要がある。

現場の知恵を活かしたボトムアップ的なIT活用と企業戦略としてのDX推進を両輪で進めていくことで、初めて効果が生まれる。後編では、あらためてDXに焦点を据え、それを担うDX人材を生み出すための手立てを探っていく。

DXはIT化とは違う。ウェルビーイングの実現を最終目標に

そもそも、DXの目的とは何なのだろうか。

「IT化とDXでは目的が異なることをまず認識しておくべきです。IT化は、業務効率の最大化を目指し、デジタルツールを導入すること。一方のDXは、持続可能な事業戦略を通して社員や顧客、ひいては社会のウェルビーイングを上げるため、ルールを変革することを指す言葉です。DXの軸は、『デジタル』ではなく『トランスフォーメーション』にあるのです」

森戸氏はそう言う。ここでいう「ウェルビーイング」とは、身体だけではなく、精神面・社会面も含めた新たな健康、言い替えれば幸福の追求だ。例えばコロナ禍のリモートワークで多くの企業は、オンライン会議やチャットツールなどのデジタルツールをうまく使いこなし、会議の形と意思決定のスタイルをがらりと変えた。コロナ禍が明け、出社志向に戻る動きもあるが、選択可能なコミュニケーションの手段が増えたことは社員にとってけっしてマイナスではない。これがDXであって、重要なのは社員や社会にプラスの方向で社内のルールが変わることなのだ。

「IT化は現業を進めるためのツールをデジタルに変えることですが、DXはルールを変革するためのツールとしてデジタルを用いることです。それを通して企業の組織・文化、従業員の働き方、ひいては顧客体験やビジネスモデルを変えていくのです。これらの全体的なトランスフォーメーションを通して、社員とお客様の幸福度の最大化を図るのがDXの最終目的だとすれば、従業員が自分たちの仕事に充実感や達成感を感じているのか、自分たちが提供しているサービスにプライドを持っているのか。それらがしっかりと構築されていない限り、DXは成功とはいえません」と森戸氏。

社員を含めたあらゆるステークホルダーのウェルビーイング追求。その達成プロセスの一環としてDXを定義し直し、それによって会社を変える。これはもちろん管理職だけでなく経営層にも求められるものだ。

「企業が自社のビジョンを再構築したり、最近ではパーパス経営などを意識するようになりました。自分たちはこの社会の中でどうありたいか。それをアドバルーンのように掲げて、社会に示し、社員の結束を高めることが必要な時代です。それがあって初めて、ビジョンを達成するためのスキル転換や、そこに到達するまでにすべき仕事が見えてくる。もちろん、業務のIT化は必須であり、そのために全社員がリスキリングでデジタル・リテラシーを高めたり、プログラミングやローコードの研修を受けるということも必要です。ですが、ビジョンを理解しないままのスキル転換は、かえって従業員の不安を煽り立てるだけになってしまいます」

リスキリング研修を受ける事務職の社員が、「自分たちはエンジニアになるのですか?」、「自分たちは一体どこに向かっているのですか?」という不安感を抱き、職場の心理的安全性に疑問をもつようでは、DX推進は元も子もなくなってしまう。「DXのゴールを明確に見せるだけではなくて、社員がそこに向かいたいと思えるかどうかが重要です」と森戸氏は言うのだ。

マネジメントが上手い人は、データを読みこなし、「いい問い」を出せる

近年は、DX推進のためにそれに特化した推進組織を創設するのが一つの流れになっているが、この点についても森戸氏は注意を促す。

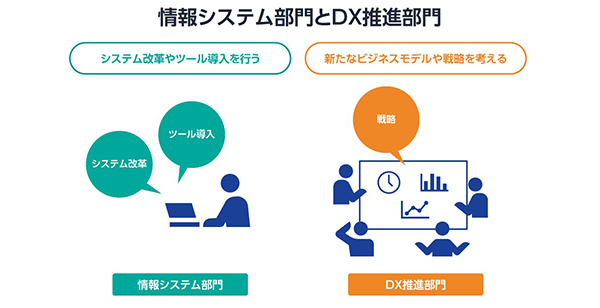

「デジタル分野だからといって、情報システム部門がDXを兼任するということがありますが、これは大きな間違いです。情報システム部門は、データセキュリティやコンプライアンスなどに責任を持ちますが、新たなビジネスモデルや働き方を創造し、データ活用を推進するのは立場的に難しい。そのため、DXとITを完全に切り分けて、戦略や企画部門のスタッフを集めて新たにDX推進本部を立ち上げたほうが物事は前に進むと思います。従来のIT部門はDXのためのシステム改革やツール導入などに専念したほうがいい。実際、日本の企業や地方自治体でもこうした流れが進んでおり、これは『日本のDXのセカンドフェーズ』ではないかと見ています」

それではDXに専念すべき人材に求められる職能や資質はどんなものなのか。その必須条件として森戸氏が指摘するのは「データを読む力」だ。売上構成やマーケティングデータなどをベースに、自分たちのこれからの経営を考えるために、データを分析し、それを読み解き、経営層に説得力をもって提案する力である。

データを収集するデータウェアハウス構築などはIT人材が担い、「どういうポイントでデータを収集するのか」「データの粒度をどう設定するのか」「データ分析のスピードをどれだけ向上させるのか」といった具体的な要件を定義し、要求するのはDX人材が担う。また、「使いやすい分析ツールを実装してほしい」「今後のマーケット予測を経営会議で議論するのでダッシュボードにアップしてほしい」「自分たちはこういう風な新商品を企画しているので、それに関連するデータを集めて、今のトレンドを出してほしい」、DX人材からはこういった要求が発せられる必要がある。むろんその要求を受けて、テクノロジーの導入を進め、その整備を図るIT部門の役割は重要で、ITとDXはあたかもクルマの両輪のように密接なコミュニケーションを取りながら、事業変革に取り組むべきだ。

考えてみれば、データの意味を理解し、その分析結果を部署や企業の戦略方針に活かすことは、本来は管理職=マネージャー層の仕事だったはずだ。

「いくらBIツールなどを揃えても、マネージャー層がデータに基づく事業推進という考え方に頭を切り替えていなければ、それは宝の持ち腐れです。パソコン上にグラフを出しても、そこから次の行動のイメージが見えなければ、データマネジメントはできません。生成AIを使いこなす能力さえ、マネジメント能力に比例すると私は考えています」(森戸氏)

つまり、DX人材が自社に不足しているという前に、管理職のマネジメントの仕事を今の時代にあわせて再定義すべきなのだ。

「生成AIのプロンプトでいい問いを作れる人というのは、多分部下に対しても問いを出していると思いますし、それから自分たちの会社に対しても問いを出して、自分たちの業界に対しても問いを出しながら、私たちはどう変わっていけばいいのだろう、というようなことを考えているはず。そういう人こそが、本質的な意味でのDX人材と言えるのではないでしょうか」

人材不足は「災害」レベルの危機。その危機感を共有するパートナーと共に

IT人材さえ不足気味の中堅中小企業では、DX人材を内部から創出するのは難しい。解決策として、DXコンサルタントやシステムインテグレーターなどの外部企業によるサービスを受けながら、共にDX推進を進めていくという考え方も重要になる。こうした外部サービスの活用にも重要なポイントがある、と森戸氏は話す。

「多くのIT企業が自社の社内改革を進めていると思いますが、その中に本当の意味でのDXの要素が入っているかどうかが重要なポイントです。おそらく実際に実施してきた企業は、社員一人ひとりがその変革に対してポジティブに捉えている。そういうITパートナーと一緒に、システムに関する共通言語をもちながらDXを進めることができれば、有益な結果を生み出せる。逆に、それを感じていない企業、DX改革の成功体験もなければ、自分たちはやってはいないけれど、理論上はこうだよね、というような人たちとは一緒に変革はできないと思います」

なかなか手厳しい意見ではあるが、中堅中小企業のDX推進の現場を知り尽くした森戸氏が実感していることなのだろう。

最後に森戸氏はこう語る。

「DX人材が足りない、育てられないという中で、創出のきっかけをつかむためには、さまざまな外部サービスの活用は必須です。ただ、その前に必要なのは経営者の危機感。日本の労働人口やDX人材の不足は、もはや自社の事業の存続にも関わる災害レベルの危機であると捉えるべきです。例えば、今はインバウンド客が押し寄せる観光産業も、人手不足で十分な対応ができず、せっかくのチャンスを逃している。これはシステムの効率化だけではもはや追いつかないレベルです。これからは、例えば現地に来てもらえなくても収益が上がるというくらいに、観光業というビジネスモデルの再定義が必要になってくると思います。そのくらい重要な局面に立たされているということを、他の産業の経営者も考えて、DXによるビジネスモデルの転換、さらには企業理念の再構築というところまで考える必要があるでしょう。そうしたビジョンを示すことこそ、DX人材の役割なのです。今までの事業の進め方をそのままにして、利益の最大化のためには人が足りないと言うよりは、経営に対する考え方を根本的に改めたほうが、むしろ早道。これまでもさまざまな苦難を日本企業は乗り越えてきたじゃないですか。その道のりを示されれば、日本の企業人材は、単純な頭数だけではなく、質の問題として、優れたDXを推進できるパワーを秘めているはずです」