特集 情シス事情を知る

【前編】DX成功のポイントはトップと現場の“コミュニケーション”にあり

DX推進の“ギャップ”を正しく理解!ジレンマからの脱却で新たなビジネスモデルを創出

- 前編

- 後編

2025年6月

はじめに

DXへの取り組みには、さまざまな専門用語が登場します。それだけで拒否反応が出てしまうことも多いのではないでしょうか。DXそのものをひも解いて考え、誰が何に取り組み、何を目指して進めていけばよいのか。

前編では主に経営者とIT担当部門を対象にDXの本質と日本における状況、必要な考え方などについて紹介します。

<紹介者>

ネクサソリューションズ株式会社

コンサルティング統括部 ビジネスイノベーショングループ シニアスペシャリスト(2025年3月時点)

宮越 一郎

ウイングアーク1st株式会社

営業本部 パートナー営業統括部 Strategic Partner営業部(2025年3月時点)

馬木 教好 氏

「DX」「データドリブン経営」をおさらい

――最初に、DXをどう理解すればよいのかを教えてください。

宮越:経済産業省は、企業のDXに関する自主的取り組みを促すため、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定・公表といった経営者に求められる対応をとりまとめた、「デジタルガバナンス・コード」を発表しています。「デジタルガバナンス・コード」によると、DXとは「新たな価値の創出」であり、「ビジネスモデルや企業文化の変革」に取り組むこととしています。そして、経営者が考えるべきこととして、なりたい姿、ならねばならぬ姿を描いて、バックキャストで考えていくことが必要と説いています。

今ある課題解決ではなく、あるべき姿から考えるという提言です。また、ITツールの利用自体を目的化にしてはなりません。DXというとITツールを入れるという話になりがちですが、実際にはあるべき姿と現状にはギャップがあり、それを乗り越えていくツールとしてITがあるわけです。

まずは経営層による意思決定でビジョンを明確にして、全体構想・意識改革で全社を巻き込んでいくことからスタートします。そしてここでは「経営者」がプロセスの担い手、つまりリーダーとなって推進します。DX成功の最初のポイントは「経営のリーダーシップ」といっても過言ではありません。

――DXの文脈ですと、たびたびデータドリブン経営という言葉も出てきます。こちらについても詳しく教えてください。

馬木氏:データドリブン経営とは、データを基にビジネスの戦略立案や施策を実行する経営スタイルを指します。経営者の勘や経験だけに頼らずに、客観的なデータを基に意思決定を下すことがデータドリブン経営の本質ですが、いくつか懸念もあるようです。

代表的なものに、「データ活用ができるまでに時間がかかるのではないか」「データの信頼性や完全性に問題があるのではないか」「専門の人材を採用、育成するためにコストがかかるのではないか」の3つがよく聞かれます。

経営層とIT担当部門の意思疎通が十分ではない

――DXはデジタル化によるデータ活用が肝といいますが、日本企業のデータ活用の現状はどうなのでしょうか。

馬木氏:売上100億円以上の企業にアンケートを行った結果、実際のデータ活用レベルについては「業務改善、オペレーションの効率化」が25.5%、「全く行っていない」が11.2%と、データ活用の初期段階と呼べる企業が全体の4割近くを占めていました。また、分析レポート作成者の約半数は専任の担当者ではなく、さらにその半数は属人的に実施していることも明らかになりました。さらに、その担当者の6割が自身での分析に不安であると回答しています。

営業組織に対する別の調査レポートでは、「予算達成の状況をリアルタイムに把握できていますか?」という問いに対して、86%の企業が「データドリブンは重要」と考えていたにもかかわらず、実際に状況を把握していたのはそのうちの約半数にとどまりました。受注の事前把握や見込みや商談の状況把握に至っては、それらをさらに下回る結果となっています。

――経営者とIT担当部門のギャップについては、どのような状況なのでしょう。

宮越:DX推進計画をまとめるにあたってトップにインタビューをすることが多いのですが、その際に経営層とIT担当部門では見ている方向や目指していることが全く異なり、意思疎通が十分でない印象があります。そのギャップは、私のコンサルタントとしての経験から言うと「共通語」で話せる状況にないからだと思うのです。

「共通の話題」「関心事」が、少しだけズレていることで、経営者とIT担当部門の間でコミュニケーションが圧倒的に足りていないということです。相互理解のためにも、コミュニケーションを取っていく必要があるのです。

――それでもやはり、経営者とIT担当部門のコミュニケーションはなかなか取れないですよね。それはなぜでしょうか。

宮越:IT担当部門と経営者では感じている課題が異なります。いずれも重要な問題で解決が必要なのですが、例えば経営の課題にITは答えているかということがポイントです。経営との共通の言葉を失いかけていることこそが、DXを阻む大きなジレンマなのではないでしょうか。

――DX推進におけるシステム面の課題には、具体的にどのようなものがあるのでしょう。

馬木氏:DXでは、経営者はデータの分析結果を経営判断に活かします。そのために、蓄積されたデータから業務レポートを作成する一連の流れを実行する必要があります。こうした流れを月次や週次、あるいは会議で都度行っている企業も少なくないでしょう。この流れにおいても多くの潜在的、そして顕在的な課題があります。

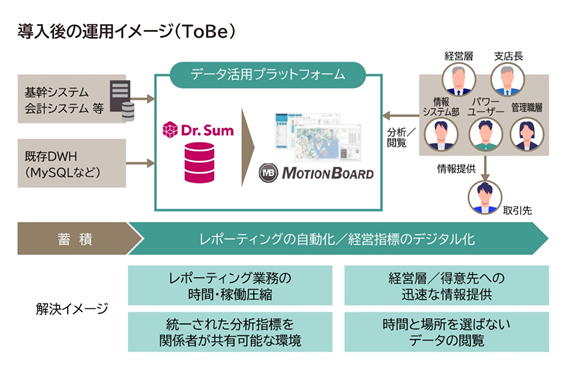

これらを改善したToBeのイメージを示します。基幹システムや会計システムにある重要な確定データに加えて、その他の社内で使っているサービスなどに溜まったデータに対して、経営層や管理職層、営業担当者やコンサルティング部門が直接アクセスして分析、閲覧できる環境です。データ活用プラットフォームを構築することで、これまで手作業で行っていた抽出、加工、レポート作成などのプロセスを自動化します。

これによってレポーティング業務の時間や手間が圧縮され、経営層や得意先などに迅速な情報提供を実現し、統一された分析指標を関係者で共有することが可能となります。つまり、データの鮮度を上げて、分析や経営判断に時間をかけることができるようになるわけです。この状況が定着化していくことで、全社で共通した会話が生まれる。つまり、言語の共通化を図ることができるわけです。それは組織力の向上に繋がります。

IT担当部門は、月1回は社長室のドアをノックするべき

――全社での共通言語を作ることが重要なのですね。そこでIT担当部門と経営者がすべきことは何でしょうか。

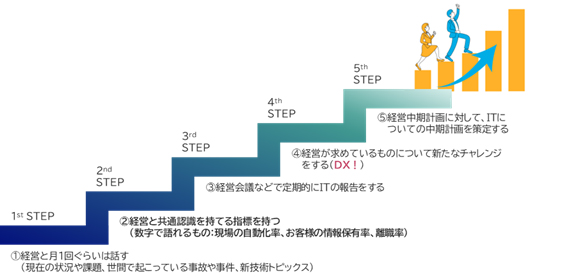

宮越:DXとは、IT担当部門と現場部門、経営が一体となって進めるべきものです。そのためには、経営や現場とのコミュニケーションがもっと必要です。まずはIT担当部門が経営に仕掛けることを提案します。経営とITの関係を再構築するためには、まず話すこと。IT担当部門は、月1回は社長室のドアをノックしましょう。

次の段階は共通で持てる指標を作ることです。営業であれば売上や利益、顧客シェアなどですが、ITにおいてもそれに準ずるような指標を作り、目標を設定しましょう。例えば、ノーコードツール開発ができる社員が何人増えて目標の半分まで来ている、現場でこんなシステムを作ったら何%生産性が上がった、IT化すべき業務については30%まで進捗しているなどの指標を共有しながら進めていきます。

それを続けていくことで互いの理解が深まっていきます。IT担当部門を強化しなければ、という話が出てきたら「DX」の出番です。DXと、IT化や自動化との違いは、DXは経営ビジョンを実現するものです。目指すべき経営ビジョンと現状とのギャップを把握し、そのギャップをどう埋めていくか、そこでデジタルをどう使うのかがDXです。これが進めば、「IT中期計画」や「DX推進計画」を作りましょうという話になっていきます。

経営とITとの関係を築き直すステップ

もう一度言います。経営とIT担当部門の関係を共通の言葉で再構築しましょう。そしてIT担当部門としての役割も徐々に変えていきましょう。そうした先にDXを武器に変えて、躍進する企業像が見えてきます。

NECネクサソリューションズでは、ますます複雑化するITに対してIT中期計画策定支援のお手伝いをしています。具体的な支援内容は、現状調査から課題解決型の計画立案をするものですが、経営戦略に根差したDX戦略の計画をまとめていくには、経営ビジョンを起点としてバックキャスト型の計画立案が必要です。

現在、DX推進を計画・立案し支援するサービスとして、新たなノウハウやテンプレートを駆使して改版を進めています。まもなくリリースできると思いますので、お楽しみに。