特集 情シス事情を知る

【後編】注目のローコード開発がDX推進に大きく寄与する理由とは?

DX推進の“ギャップ”を正しく理解!ジレンマからの脱却で新たなビジネスモデルを創出

- 前編

- 後編

2025年7月

はじめに

前編では、データドリブン経営の必要性やIT部門が求められる役割が変化していること、経営層とIT担当部門には「共通言語」や「指標」が必要となることを説明しました。では、DX時代の開発と運用を成功させるコツは何でしょうか。

後編では、DX以外でもよく耳にするようになったローコード開発をはじめ、DXの推進に有効なソリューションについても具体的に紹介していきます。

<紹介者>

ネクサソリューションズ株式会社

コンサルティング統括部 ビジネスイノベーショングループ シニアスペシャリスト(2025年3月時点)

宮越 一郎

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

セールス&マーケティング本部(2025年3月時点)

日色 遥香 氏

ウイングアーク1st株式会社

営業本部 パートナー営業統括部 Strategic Partner営業部(2025年3月時点)

馬木 教好 氏

データドリブン経営に有効なローコード開発

――DX推進におけるローコード開発の重要性について教えてください。

日色氏:DXが進むにつれて、既存のITインフラやシステムの刷新ニーズが高まっており、それらの要件に合わせたカスタマイズや自動化の必要性といったIT利活用がより重視されています。特に、自組織に合わせたシステム開発の需要が高まっており、柔軟なシステム開発が可能なローコード開発プラットフォームが注目されています。

宮越:DX時代においては、ITを会社全体で自在に使えることが求められます。また、IT担当部門の役割も大きく変化します。例えば、現場でアプリケーション開発を行うようになれば、IT担当部門に求められることも変わるわけです。IT担当部門は現場の力を借りてペーパーレス化、データ化を実現し、それを蓄積してみんなに使ってもらう。それにより徐々に現場との関係が改善されます。

そうなれば今度は新たなシステム化やIT担当部門の強化もなされるでしょうし、データドリブン経営も実現して、「将来に向けた新たなビジネスモデル」を議論する会社になれるでしょう。ただ、失敗しないように進めることが重要で、そこで有効となるのがローコード開発です。

――現在のローコード開発市場はどのようになっていますか。

日色氏:ローコード開発市場は、市場全体の2022年度の売上は709億4,000万円で前年度比16%増。そして2027年度までの平均成長率予測は14%で、25年度の市場規模は1,000億円以上と予測されています。この市場拡大の背景にはDX推進があります。ビジネス環境がめまぐるしく変化する中で企業競争力を確保するためには、業務効率の向上や顧客体験向上、イノベーションを起こしていく必要があります。

――ローコード開発がDXの推進に寄与するということですね。

日色氏:ただ、ローコード開発の導入がDXのゴールではありません。重要なことはツールの導入ではなく、ツールを活用していかにデジタル化を進めていくかです。ローコード開発とはいえツールですので、有効活用のためには使い方の学習、スキル習得が必要になります。

またDX推進には、目の前の課題への場当たり的なITシステム導入ではなく、長期的な目線での計画が必要です。つまり、ローコード開発はDX実現に向けたアプローチ手段の一つであり、まずは現状の業務プロセスの把握、見直し、最適な姿の再定義が必須となります。そして目指すべき方向性「ToBe」を実現するために必要なシステム開発手段としてローコード開発を有効活用することで、DXの実現に繋がっていくのです。

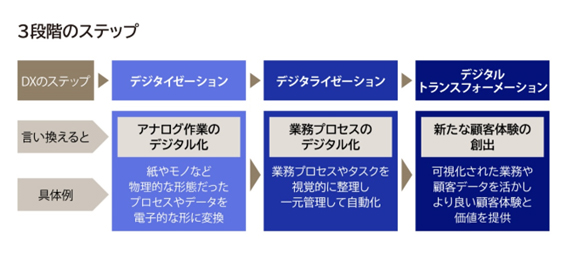

現実には、社内事情などにより一足飛びにDXを実現することは難しいので、図のような段階を踏んでDX推進に取り組むことも効果的です。これにより、さまざまなデータが得られるようになり、それらを活用して新たな顧客価値創造に繋げていくことができます。

――ローコード開発のメリットについて教えてください。

日色氏:ローコード開発の事例に共通するポイントには、アナログ業務をデジタル化することがDXに向けた第一歩であり、デジタル化のイメージを共有して開発できるローコードによるアジャイル開発を行い、それに業務プロセスの可視化・精査をかけ合わせることで、デジタル化の効果を大きく引き出すことが挙げられます。

――DX実現に向けたローコード開発成功のポイントを教えてください。

日色氏:まずは「Dev Faster(素早い価値提供)」のために、変化に柔軟に対応できるローコード開発ツールを導入しましょう。続いて「Process Smarter(業務プロセスのスピードアップ)」のために、ワークフローによるペーパーレスやビジネスプロセスの自動化、既存システムとの連携をしていきます。

そして「Quick&Scale(素早い導入と全社適用)」のために、部門利用といったスモールスタートから段階的に拡張し、アジャイル導入や内製化の実現手法が重要になります。はじめは単なるデジタル化が目的であっても、最終的にDX基盤として利用できるツールとしては、これらの技術要素が不可欠です。

ローコード開発を実現するソリューション

――具体的なソリューションについて教えてください。

日色氏:これらの要件を踏まえ、ローコード開発、業務プロセス改善、共通プラットフォームの3要素を取り揃えているのが、NTTデータ イントラマートが提供するデジタルプロセスオートメーションプラットフォーム「intra-mart Accel Platform」です。

そのコンセプトは、「デジタル業務改革、もっと手軽にエンタープライズローコードプラットフォームで実現」です。この活用によって、以下を実現できます。

- 先進技術をローコードで活用

- システムを繋いで業務を効率化

- 小さなスタートから持続的な成長へ

- 正確な業務把握から全体最適へ

intra-martは、現場で素早く導入できるワークフローやintra-mart上で利用できるアプリケーションを提供し、ローコード開発による本格的なDXまで、同一のプラットフォーム上で継続して利用することができます。多くのシステムで必要とされる機能や部品をあらかじめ備えており、個別の業務アプリケーションも効率的に開発を進められます。

――intra-mart Accel Platformが選ばれる理由を教えてください。

日色氏:導入いただいたお客様からよく言われるのが、スモールスタートでシステム開発ができること、開発環境がクラウド型の他にオンプレミスも選べること、サーバーごとのライセンス体系によりユーザー数の課金と比べると費用が安価であること、そして、外部システムとの連携が容易であることです。

――データドリブン経営を全社に浸透させるための秘訣は何でしょうか?

馬木氏:企業が持つ大量のデータを統合・活用するソリューションや、データを可視化してアクションに繋げるソリューションの導入が有効です。例えばウイングアーク1stでは前者が「Dr.Sum」、後者が「MotionBoard」となります。

秘訣としては、まず「使い慣れたインターフェースで自由にデータが扱えること」が重要です。ウイングアーク1stのソリューションでは、直感的に利用できるインターフェースを搭載しています。企業で使い慣れたツールといえばExcelですが、Dr.Sumでは情報をExcel上に呼び出して使うことができます。またTableauやPowerBIといった他社のBIツールとの連携も可能です。

データ活用文化を根付かせる3つのポイント

――データ活用文化を根付かせるためのポイントを教えてください。

馬木氏:1つ目は、会計や販売管理など、上位のシステムに依存しない基盤であること。2つ目は、直感的に利用できるかどうかということ。3つ目は、支援がしっかりしていることです。

――この3つの中で特に重要なものはどれでしょう。理由も教えてください。

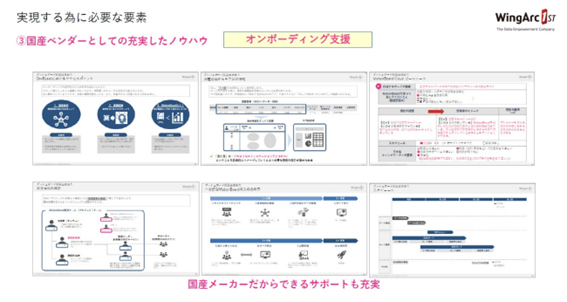

馬木氏:最も重要なのが「支援・サポート体制」です。Dr.SumやMotionBoardに限らず良いツールを導入した際には、言語の共通化を浸透させるためにツールを隅々まで利用できる技術を習得する必要があります。また、それらのツールを業種や業務に合わせて実装し、理解して使ってもらうためには、いかに支援できるかが最も重要な鍵になると思います。ウイングアーク1stでは、国産ベンダーだからできる、これまで培ったノウハウでお客様をサポートしています。

――システムやツール以外でデータ活用を定着させるポイントはありますか?

馬木氏:シナリオの部分です。いきなり細かな分析レポートを実装しても、それを見る人が限定されてしまう場合には、一般的なセルフサービスBIのような分析担当者だけが使えるツールに成り代わってしまいます。データを見る文化を醸成するためには、まず全社向けの情報ダッシュボードや全体のKPIを見渡せるKPIダッシュボードを構築して、従業員全体が同じベクトルを向く環境を作ります。それを部門別に発展させ、最終的に特殊な業務に特化したダッシュボードを作っていきます。

ウイングアーク1stでは、構築の方法からレクチャー、Q&Aの支援、内製化に向けたシステム部門への支援など、それぞれのステップに対して国産メーカーならではの日本特有の業務に合わせたサポートを提供しています。特にカスタマーサクセスに注力していることが特長です。

宮越:DX推進において、現場主導で業務改善アプリを開発できるローコード開発プラットフォームは、非常に重要な要素になるでしょう。ですが、単純にローコード開発プラットフォームを導入するだけでは抜本的な解決策にはなりません。有効活用のためには、まずはローコード開発プラットフォームの使い方やスキルを学び、その後、開発した業務アプリケーションを既存システムと連携させデジタル化の効果を最大化する必要があります。これらの取り組みをスモールスタートから始め段階的に拡張していくことが、DX推進の近道となるでしょう。

NECネクサソリューションズでは、DX推進を計画・立案し支援するサービスを提供しており、現在は新たなノウハウやテンプレートを駆使して改版リリースの準備を進めています。DXにお困りの方は、ぜひともご相談ください。

まとめ

DX推進は、目指すべき経営ビジョンと現状とのギャップを把握し、そのギャップをどう埋めていくか、そこでデジタルをどう使うのかが大切です。また、IT担当部門と現場部門、経営の三位一体での日頃からの「コミュニケーション」が必須となります。

いずれにせよDX推進は、はじめから大規模に行うのではなく、小さな成功を積み上げて徐々に組織全体へ波及させることが重要になります。もちろん、部門個別でやっても効果が薄いため、全社的に共通意識を持って取り組むことでDXがより加速するでしょう。