サイト内の現在位置

第1回 物流をとりまく法規制などの動きと対応方針について

物流2024年問題1.物流2024年問題の構図と実態

1.1.物流2024年問題とは

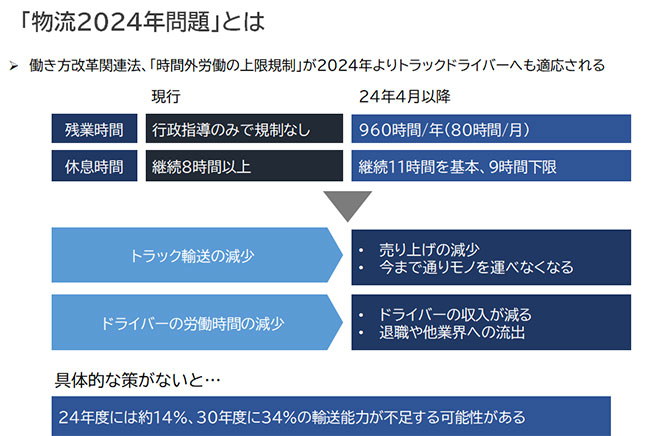

物流2024年問題とは、働き方改革関連法の施行により、2024年4月から時間外労働の960時間上限規制と改改善基準告示が適用されて、労働時間が短くなる、つまり、輸送能力が不足してモノが運べなくなる問題のことです。2023年8月に取りまとめられた「持続可能な物流の実現に向けた検討会」の報告では、不足する輸送能力の割合は、2024年度では14.2%、2030年度で は34.1%と試されております。

働き方改革関連法は、正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といい、改正内容としては下記などがあります。

-

時間外労働の上限規制の導入

-

年次有給休暇の確実な取得などがあります。

1においては、大企業では2019年4月から、中小企業でも2020年4月から適用されていますが、他業態よりも労働時間が長いとされる物流・運送・建設・医療業界に対しては、例外的に5年間の猶予期間が与えられており、2024年4月からの適用となりました。

2024年問題は建設業界や医療業界にもあるため、区別するために物流2024年問題と呼ばれています。

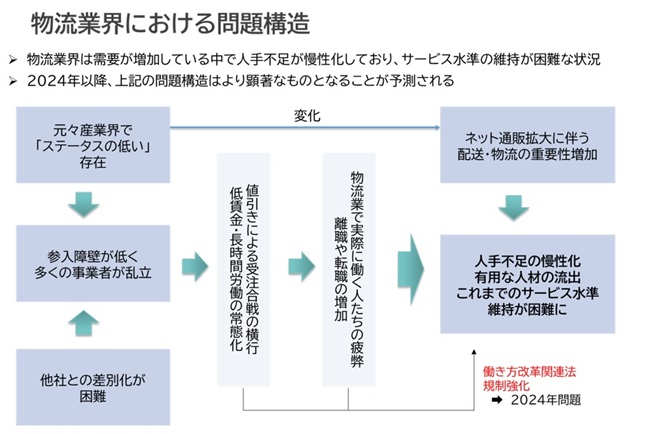

1-2.従前の物流実態とこれから求められる物流

物流業界は元々産業界においてステータスの低い存在であり、他社との差異化が難しい業界です。そのため、値引きによる受注合戦が横行し、低賃金・長時間労働が常態化してしまいました。その結果、物流従事者が疲弊していき離職や転職の増加による人手不足に繋がりました。また、ECの普及など外部環境の変化に伴い、事業環境は更に厳しさを増したため、これまでの物流サービス水準の維持が困難になっております。

こうした顧客サービス第一主義であった物流、つまり無理を強いられてシワ寄せが来ている物流業界を、この物流2024年問題を機に見直していく必要があります。物流2024年問題は、物流業界におけるパラダイムシフトのきっかけに過ぎません。他業界と同様に、サービス水準を考慮しつつも、物流業界における限られた資源 (車・人・時間) をどのように活かしきるか、“能率”を考えた物流にシフトチェンジしなくてはなりません。

2.働き方改革関連法とは別の政府の動き

2-1.物流革新緊急パッケージについて

物流2024年問題に向けて、2023年3月から「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が行われています。2023年6月の第2回会議では「物流革新に向けた政策パッケージ」が決定され、物流2024年問題が間近に迫った2023年10月の第3回では早期に具体的な成果を得られる施策が挙げられた「物流革新緊急パッケージ」が決定されました。

緊急パッケージは、「物流の効率化」「荷主・消費者の行動変容」「商慣行の見直し」の3本柱とそれに紐づく13項目があります。2つ目の柱にある「荷主・消費者の行動変容」の「宅配の再配達率を半減する緊急的な取組」は、消費者から注目されてはいますが、実は日本の物流業における「宅配」の割合は数%に過ぎません。そのため、1つ目と3つ目の柱の施策が、本丸であり急務となります。

1つ目の柱である「物流の効率化」では「即効性のある設備投資・物流DXの推進」、「モーダルシフトの推進」、「物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援」等の、デジタル等テクノロジーを活用した効率化やハード・ソフト問わずインフラの整備が挙げられています。3つ目の柱の「商慣行の見直し」では、「現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算による『標準的な運賃』の引き上げ」等があり、従来の荷主・物流事業者の関係性を見直す動きが始まります。

2-2.物流2法

物流2024年問題に対応するため、物流2法の改正案も2024年2月に閣議決定されました。ここでいう物流2法とは「流通業務総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」を指します。前者は(1)荷主・物流事業者に対する規制であり、後者は(2)トラック事業者の取引に対する規制と(3)軽トラック事業者に対する規制です。

特に注目すべきは(1)と(2)の規制です。(1)の規制では、物流効率化の取り組みに努力義務を課し、一定規模以上の特定事業者は、中長期計画作成・定期報告、「物流統括管理者」の選任等を義務づけられています。(2)の規制では、元請け事業者には運送事業者名等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務づけ、多重下請け構造の是正も努力義務化しています。

物流緊急パッケージも物流2法も、テクノロジーを用いた効率化や取引関係の見直し、管理者・責任者の明確化等、言うなれば他業界では当たり前の施策です。物流2024年問題を機に当たり前の改革がようやく始まるともいえます。

3.これからのロジスティクス構築のポイント

3-1.物流実態の可視化

物流2024年問題を契機に物流、そしてロジスティクスは変わるでしょう。変わる、そして変えていくためには、まずは実態を把握する必要があります。

しかし、物流の実態はブラックボックス化しており、あまり把握されておりません。2023年4月に経済産業省等により発表された「荷主事業者の物流情報の把握状況等に関する実態調査結果」では、荷待ち時間・荷役時間については発着荷主ともに約10~20%の荷主事業者しか把握できておらず、輸送距離・輸送トンキロ・輸送時間に関しては発荷主は20%前後、着荷主は10%前後しか把握できていないと報告されています。このように、そもそも実態が把握できていないのです。

3-2.発着荷主や物流事業者などの企業間連携

物流業界における資源 (車・人・時間・設備等)は限られていく中、自社でできることには限界があります。そのため、競争ではなく連携による共創を図っていく必要があります。

荷主間の連携であれば、物流機能が企業の競争力や差異化ポイントにならない場合は、共同物流や物流拠点の共同利用等のように、異業種同業種問わず連携を進めていく必要があります。また、荷主と物流事業者間でいえば、需給情報をシームレスに連携することによる適切なドライバー数や車両数の確保を行ったり、バース予約管理Sysを用いた待ち時間削減等リーンな物流の構築を目指す必要があります。

3-3.実施すべきアクション一覧

物流2024年問題に向けたアクションは、荷主・物流事業者それぞれが施策を実施する必要があります。荷主が行うアクションとしては、拠点のあり方等のネットワークの見直し、共同輸送等の配送効率化、バース予約管理Sys等による待機時間削減、Sys連携による事前情報共有、契約見直し等が挙げられます。一方で、物流事業者は、物流の供給能力が少なくなる、見方を変えれば売り手市場という好機でもあります。この機を活かした収支適正化、運送効率の改善、ドライバー確保が実施すべきアクションとなります。

物流2024年問題という、発着荷主・物流事業者問わず物流に携わる全てのプレイヤーが、共通認識を持ち、目的の共有化ができる今だからこそ、上記のようなアクションが行えます。「物流2024年問題」は「問題」ではなく、業界構造やロジスティクスを再構築する「物流2024年チャンス」なのです。

ご参考

- 全日本トラック協会

https://jta.or.jp/logistics2024-lp/ - 国土交通省 東北運輸局

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/00001_00251.html - 八王子市

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/013/p024326.html - 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice - 持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/pdf/20230831_1.pdf - 「物流革新緊急パッケージ」(我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定)について(内閣官房、国土交通省)

https://jta.or.jp/member/rodo/hatarakikata_tokusetsu/policy_package202310.html - 物流革新緊急パッケージとは何かをわかりやすく解説、置き配だけでない大注目の13施策

https://www.sbbit.jp/article/st/127347 - 荷待ち削減の計画義務化、物流2法案閣議決定 24年問題

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA130QB0T10C24A2000000/

筆者プロフィール

河合 友貴(かわい ゆうき)氏

株式会社日本能率協会コンサルティング

生産コンサルティング事業本部

チーフ・コンサルタント

大手電機メーカーで実務を経験した後、2018年にJMAC入社。製造業を中心に、SCM改革、製造/物流現場改善のコンサルティングを行っている。サステナビリティ分野では、GHGプロトコルスコープ3排出量算定やマテリアルフローコスト会計(MFCA)推進などを支援している。

製造業・プロセス型製造業向けコラム

製造業・プロセス型製造業向けコラム