サイト内の現在位置

第2回 荷主からみた物流2024年問題へのアクションについて

物流2024年問題はじめに

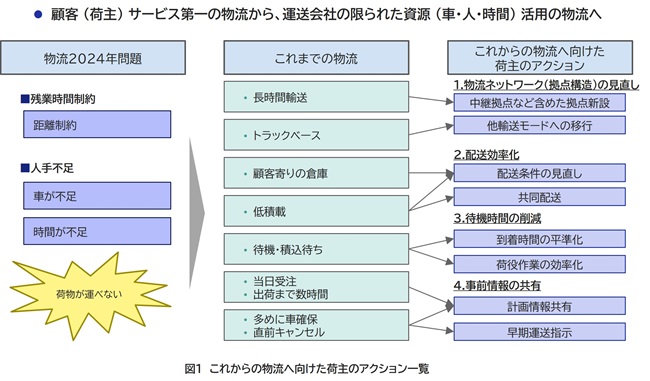

これまでの物流は一言で表すと「顧客サービス第一の物流」です。顧客サービスが最優先であり、荷主は顧客の要望に応じてロジスティクスを設計し、物流業務を遂行しています。

具体的には、下記業務などを言います。

-

営業倉庫にモノを配置し、顧客の注文に即座に対応

-

小ロット注文に対応し、朝の特定時間に納入できるよう手配

-

直前の運送依頼への対応

これは多数のトラックと人員を前提としたものです。物流事業者では、当日受注・当日出荷で日々の繁閑が発生し、作業負荷の予測が難しく、人員を多く配置したり、余分な車両を確保しています。また直前のキャンセルによって車両余剰、積載率の低い効率の悪い運送が発生しています。さらには 、同じ時間帯での積込み・積下しのため、倉庫に多数の車両が集中し、トラックの待機や積み込み待ちが発生し、物流事業者の労働力や車両の稼働のロスが生じています。

このような状況下で、2024年問題による残業時間制限や人手不足がさらに輸送能力を減少させると予測されるため、これまでの物流モデルからの脱却が極めて重要です。これまでの物流から脱却するためには、運送会社の限られた資源(車両、人員、時間)を最大限に活用する効率的な物流システムの導入が不可欠です。この目標を達成するために、荷主が実施できる具体的なアクションは以下の通りです。

- 物流ネットワーク(拠点構造)の見直し

- 配送効率化

- 待機時間の削減

- 事前情報の共有

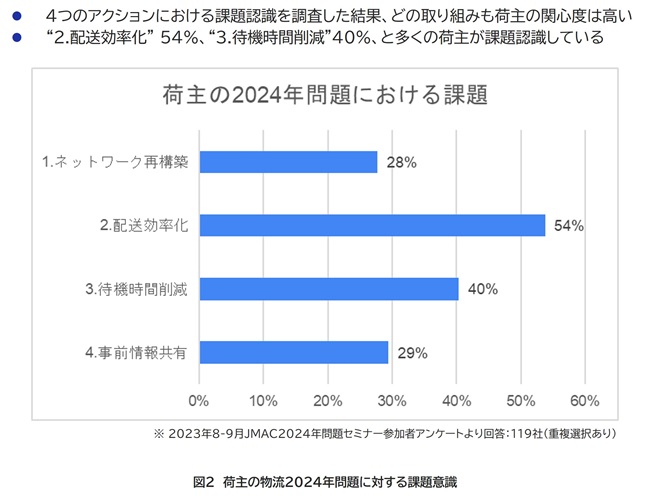

また、この4つのアクションについて、日本能率協会コンサルティングが実施したJMAC2024年問題セミナー(2023年8-9月)における参加者アンケートによると、荷主は“2.配送効率化”、“3.待機時間削減”への関心が高いことがわかっています。

1.物流ネットワーク(拠点構造)の見直し

現行の物流ネットワークでは、労働時間規制により遠方の地域の配達が困難になる可能性があります。

1-1.中継拠点など含めた拠点新設

実際に到達範囲や物流ネットワークを詳細に調査し、どの地域でどの程度の物品が届けられなくなるかを把握します。顧客への納品リードタイムを守るためには、中継拠点の設置を検討する必要があります。

1-2.他輸送モードへの移行

トラックの代わりに、鉄道や航空など他の輸送手段を活用できるかどうかを検討します。

2.配送効率化

今後、輸送能力が減少する中で、トラックの積載効率を向上させるための検討が必要です。荷主は納入先や物流事業者と密に連携し、以下の施策を検討します。

2-1.配送条件の見直し

顧客に対して、より大きなロットでの発注を奨励します。これにより顧客は在庫を抱えることになるため、量に応じた割引などのインセンティブを提供することが有効です。また、同一エリアの顧客に対して特定の曜日に納入することで、荷物をまとめる方法を検討します。これまでは顧客の利便性を重視し、顧客の指定する時間で納入している場合には、納入時間指定の緩和についても交渉すると良いでしょう。

2-2.共同配送

物量がまとまらない地域において、複数の企業が協力して共同で配送する取り組みを進めます。物流の協調領域と捉え、コスト削減を目指したアプローチを推進します。

3.待機時間の削減

自社への積み込み入場時にトラックが待機する、また製品の積み込みに時間がかかることがありませんか。運送業者にとって、物品を運搬している時間が価値を生み出す時間であり、それ以外の時間はロスとなります。入場待ちや荷積み・荷下ろし作業の時間測定、と業務改善の検討を行います。

3-1.到着時間の平準化

バース予約システムを導入し、荷主側が予約枠を設定し、ドライバーが指定された時間に到着することで、到着時間を平準化します。

3-2.荷役作業の効率化

タイムスタディーの手法で、作業員が荷積みや荷下ろしの作業を行う際の動作や手順、かかる時間を詳細に観察・記録します。この過程で、実際の作業時間やムダを把握し、改善策を検討します。

4.事前情報の共有

車の手配が当日にしかわからない、荷量が定まらない場合、車が集めにくく、出荷が遅れてしまう可能性があります。荷主側から先々の計画情報を共有し、早期の運送指示を出すことで、自社の出荷関連業務を見直す必要があります。

4-1.計画情報共有

納期が入った受注情報や受注計画情報を出荷業務担当が把握し、運送会社に内示情報を取りまとめて渡します。これにより、運送会社はドライバーやトラックの準備を進めることができます。

4-2.早期運送指示

確定した情報についても、早期に物流会社に指示を出し、運送計画や車両の手配時間を確保するよう協力しましょう。

5.まとめ

今回ご紹介した荷主の物流における課題は、今に始まったことではなく、昔から指摘されていたが、改善が進まない部分です。その要因は、改善を推進する主体がほぼ物流事業者に限定され、荷主は主に物流事業者に対してコストダウンの要求や交渉に終始してきたことが挙げられます。つまり、荷主が物流全体の改善に積極的に取り組んでこなかったということです。

物流機能は荷主の指示に基づいて物品を運ぶ仕事であるため、単独での改善には限界があり、多くの場合、荷主側の制約が抜本的な改革を阻んでいるのが現実です。そのため、現在のタイミングで荷主も改革の主体として自身の制約に取り組み、積極的な改善活動を推進する必要があると考えます。

筆者プロフィール

沼田 千佳子(ぬまた ちかこ)氏

株式会社日本能率協会コンサルティング

生産コンサルティング事業本部

チーフ・コンサルタント

生産・物流現場における改善等、現場に根付いた活動を推進し、会社の収益改善と人材育成を両輪で進めて成果を出すことに注力してきた。

SCM改革、在庫適正化のテーマを得意としている。

生産管理システム構築時の課題整理から業務改革シナリオ策定、導入効果の高いシステム運用へ向けた支援も行っている。

製造業・プロセス型製造業向けコラム

製造業・プロセス型製造業向けコラム