コラム

第3回 ITインフラの見直し

- 中堅企業におけるこれからのIT戦略 -

2020年1月

はじめに

前回は「情報システム部門の今後の役割と体制」ということで、デジタルトランスフォーメーション(DX)に向けた組織体制面の課題、IT人材に必要となるスキル、情報システム部門の業務改革実施計画とその策定手順、業務改革により期待できる具体的効果などを整理しました。今回はIT戦略でも特に中核のテーマとなる「ITインフラの見直し」について、ご紹介したいと思います。

ITインフラ見直し全体プロセス

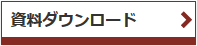

ITインフラの整理、棚卸、インフラ体系の見直しについては、以下のような考え方で進めていきます。

実施に際しては見直しに関する「目的を明確化」した上で、「既存IT資産の棚卸」を実施します。棚卸で整理を行った情報をもとに、最適化や標準化の観点から技術的な検討を加え、「ITインフラ体系のディレクトリー化」を行います。これにより次期ITインフラに関する実施テーマを明確化して、「IT中期計画への組み入れ」を行います。

既存IT資産の棚卸に関する考え方

既存IT資産(ここではITインフラを指す)の棚卸では、ハードウェアやOS、ネットワーク(NW)などの導入設備の状況と課題について整理を行い、将来に向けたプランニングを実施します。

ITインフラの棚卸といっても、どのように整理を行いどのように仕分けするのか、それには仕分けするためのキー(INDEX)が必要となります。そのINDEXを用いて、現在使用しているITインフラの体系を整理すること(ディレクトリー化)がIT資産の棚卸においては重要となります。

INDEXは棚卸を行うITインフラの区分、目次レベルと考えても結構です。コンピュータ関連雑誌(日経コンピュータなど)やインターネットに掲載されている様々な情報などからも、ここで言うINDEXやディレクトリーに相当するITインフラの体系やそこでの要素(固有のITインフラ技術や製品)を使って、ITインフラ=既存資産の体系的な整理すなわち棚卸を行う事ができます。

プランニングについてのポイント

IT資産の棚卸(体系整理とINDEX化)において、現在の内部環境の状況調査や課題整理などを行うプランニングの際は、システムのライフサイクル、利用部門の変化のニーズ、インフラの陳腐化、OSのバージョンアップ、ソフトウェアの保守切れ、インフラ基盤の統一化、データベース(DB)一元化など、情報化投資に関する中計期間中に対応が必要な事項などをポイントに検討を行います。これらを要件に自社ITインフラの体系見直しを進める事になります。

参考

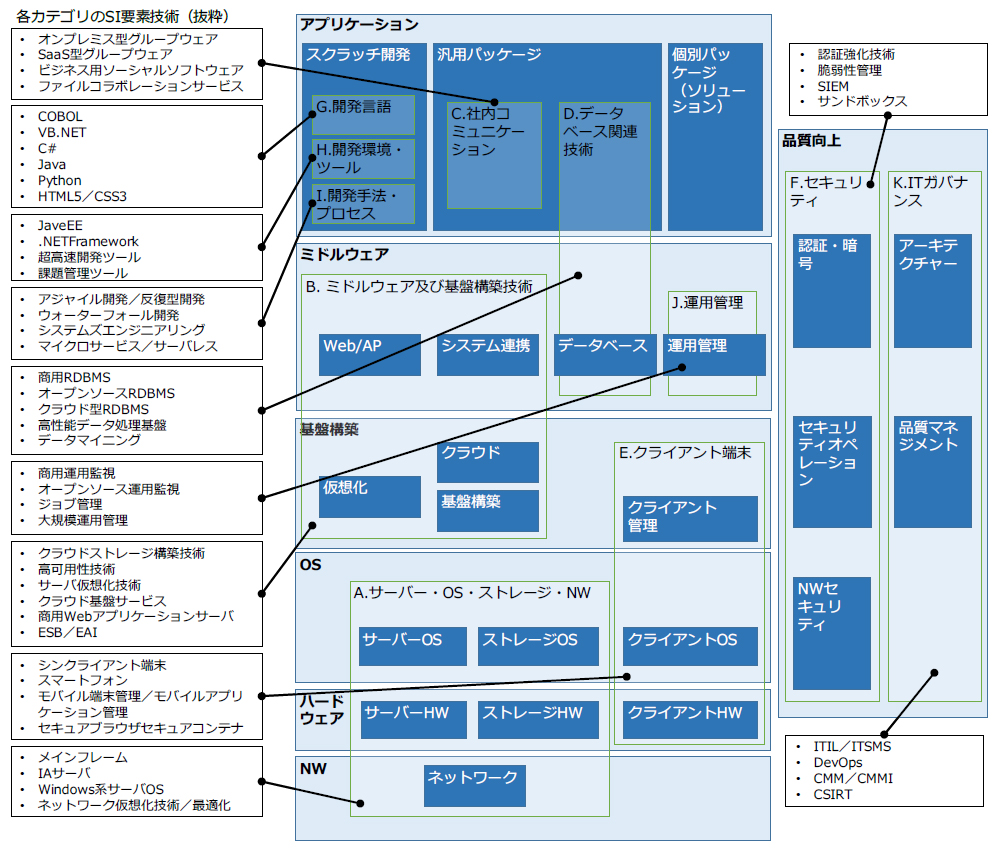

公的活動機関などにおいても、ITインフラの体系化(INDEX)については従前より取り組みを行って来ています。ここでは、経済産業省の情報関係団体にあたるJISA(情報サービス産業協会)が年次報告を行っている「情報技術マップ調査報告書」※1を紹介します。

情報技術マップ調査報告書は、2004年から実施されているもので、SI(システムインテグレーション)要素技術の動向に関する定点観測報告で、毎年、技術項目の見直しが行われています。ここで整理されているITディレクトリー(SI要素技術の体系)が、ITインフラを整理する際の有力な参考情報として、国内ベンダーで活用されていて、これを用いて、自社(お客様)のITインフラを整理、棚卸する際のINDEXとしています。当社の場合も、お客様のITインフラ整理にあたっては、その技術やサービスの体系整理に用いています。

※1 平成30年度情報サービス産業における技術マップに関する調査報告書

情報技術マップ(ITディレクトリー)(出展:JISA)

※ 「A.サーバ・OS・ストレージ・NW」から「K.ITガバナンス」までがITディレクトリを構成する11のカテゴリである。各カテゴリに属するSI要素技術は全119種類を選定しており、本図ではそれぞれのカテゴリから抜粋で示している。

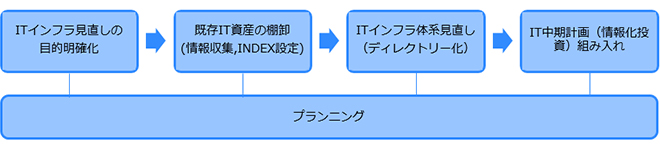

ITインフラ見直しにおける情報収集

自社IT資産の棚卸に際して行うINDEX化は、内部IT環境調査において行います。具体的には、(1)現在稼働中の主なアプリケーションの調査、(2)ハードウェア(ホストコンピュータやサーバー)、(3)ネットワーク機器や利用中のネットワーク環境、(4)情報システム部門(システム部門)における運用状況、(5)委託状況(アウトソーシングなど)の整理、(6)IT関連規定類の整備状況調査、(7)システムランドスケープ(稼働中システム全体の景観=構成)の作成、(8)セキュリティ機能の調査、(9)バックアップ状況などのBC/DR(事業継続/災害対策)などの調査を行い、IT資産のINDEX化を行ない、ITインフラの体系見直しを進める事になります。

情報収集(内部IT環境調査~外部環境調査、最新技術動向の整理)と次ステップとの関係(流れ)

外部環境の調査や最新技術動向の整理では、IT動向として利用技術の変遷や新サービス、法制度の変更や社会的要請など取りまとめを行い、自社のITインフラ見直しにおける課題と取り組むべきテーマの整理を行います。

情報収集(内部IT環境調査~外部環境調査、最新技術動向の整理)

| テーマ | 分類 | 対応方針・方法 | 時期 | 対応のための条件 |

|---|---|---|---|---|

| 外部環境変化に伴い対応するテーマ | 法制度変更、社会的要請、IT新技術、新サービスなど | 対応に対する考え方、対処の方法 | 中計期間中の対応時期 | 対応に当たっての優先度、他の課題への影響、必要な投資など |

特に、最新技術動向(技術トレンド)などの整理においては、本コラムの第1回目でも触れた“本格的なDXへの取り組み”も視野に入れた、“新しい情報技術”の活用や顧客へのサービス価値提供、さらには新しいITインフラの導入による“働き方改革”などの実現などの課題にも対応が必要となります。以下は、すでに実用化のレベルに達しており、ビジネス領域において適用が図られている技術です。

[既に実用化され利活用が進んでいる主なIT]

1.スマートフォン・タブレット端末,2. ウェアラブル端末(腕時計型・眼鏡型ど),3. ソーシャルネットワークサービス(SNS),4. メッセンジャーアプリ(チャット・通話),5. クラウドコンピューティング(IaaS, PaaS, SaaS),6. ビッグデータ分析,7. AI・機械学習,8. ロボティックス,9. IoT/M2M,10. センサー技術,11. ブロックチェーン,12. RPA,13. VR・AR・MR etc

ITインフラ見直しにおける「3つの最適化」

前項で示した「改革テーマの明確化」について整理をします。ITインフラ見直しにおける“改革テーマ”は、ITコストの最適化やITマネジメントにおける組織、投資コストのあり方など、戦略面での方針を整理する事であると考えます。その中で以下の「3つの最適化」の方向性を明らかにする事で、ITインフラ見直しを通じての改革テーマ(事業基盤強化における課題)を明確化します。

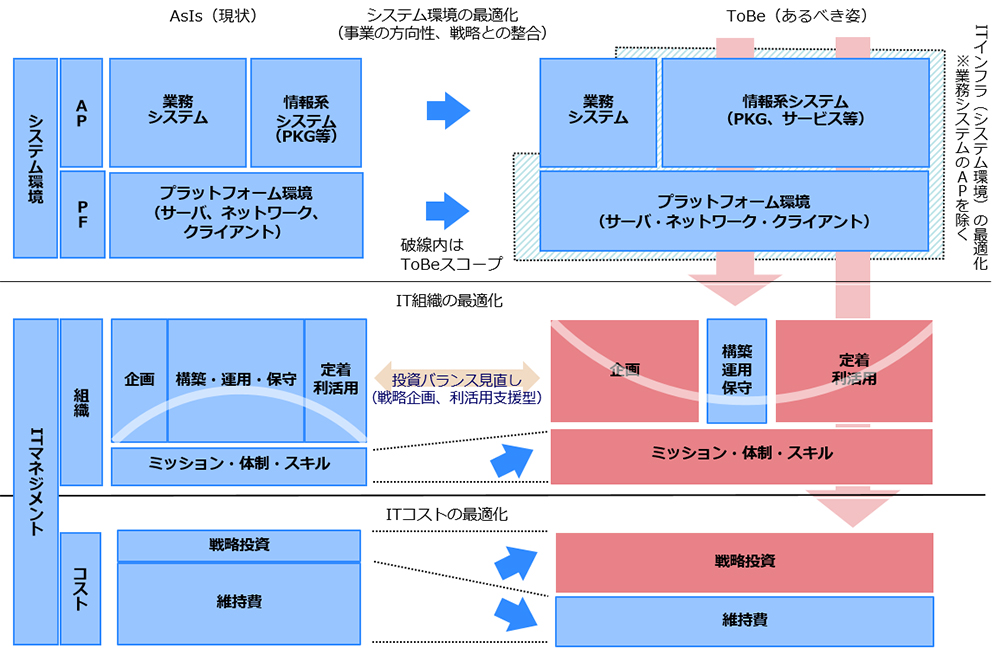

「3つの最適化」における視点と全体イメージ(考え方)

- 事業の方向性と整合するシステム環境の最適化

- IT開発・維持要員を企画・利活用へシフトしIT組織の最適化

- システム環境とIT組織の最適化の結果として、ITコストを最適化

上図(全体イメージ)は、稼働中システムをシステム環境とITマネジメントの2つの側面に対して、AsIs(現状)とToBe(あるべき姿)の観点から示したものです。

「3つの最適化」の一つ目、”事業の方向性と整合するシステム環境の最適化”では、ITインフラ見直しに関して重要となるポイントは、AP(アプリケーション)面で企業情報システムにおける情報系システムが、業務システムと比較して、その重要性が格段に高まるという点であると考えます。

業務システムは、個別システム(スクラッチ開発)から、ERPパッケージのサービス利用型に移行させ、業務モデル、業務プロセスを標準化させる動きにシフトします。

情報系システムにおいては、インターネットアクセス環境(email、Webアクセスなど)やオンプレミス型グループウェア活用による情報共有から、本格的なDXの推進に向けた、たとえばアナリティクス型データ活用、BI(ビジネスインテリジェンス)、AIによるデータ活用などの基盤の構築が必要となってくるでしょう。

また、「働き方改革」の環境整備として、コミュニケーションツールの強化、リモートワークの基盤構築などがテーマとなってきます。

まさに、ここで掲げたシステム環境の最適化が、事業の方向性、戦略との整合性と相まって、今後の企業の生命線そのものになっていく事でしょう。

二つ目の”IT開発・維持要員を企画・利活用へシフトしIT組織を最適化”では、ITマネジメント全体の観点から、組織そのものの運用形態を、既存ITインフラの維持型比重から、ITインフラの企画面での強化とIT利活用での支援強化に、その投資バランスの見直しを行っていく必要があります。その上で、これまでの情報システム部門における、ミッションや体制の見直しと機能拡充、スキルの強化を体系的に整備していく必要がでてきます。人材リソースの年齢構成変化(高齢化)や後継者育成など、社会問題的な側面だけではなく、むしろITインフラの見直しと相対的に、必要人材の獲得、育成を行っていく必要があると考えます。

三つ目は、”システム環境とIT組織の最適化の結果としてITコストを最適化”です。ここでも、ITマネジメント全体の観点から、従来のITコストの割合を戦略投資にシフトさせていく必要があるという点です。この事は、既にご紹介済みの「DXレポート」やJUASからの報告でも述べられているように、既存のIT基盤の運用維持コストに足元を取られている状況が伺えます。

国内企業のIT関連予算の80%が現行システムの維持・管理に割り当てられていて、90%を超える企業も全体の40%に上っているなど、新規事業領域などの戦略投資に資金や人材が投下されていない状況であると言われています。

戦略投資を強化して、新しいデジタル技術を導入しながら、事業基盤の強化を図り新たなビジネスモデルを創出する事(DXの推進)が、今後の企業に求められる重要課題です。

「ITインフラ」の標準化

~クラウドプラットフォームサービス導入によるITインフラ最適化~

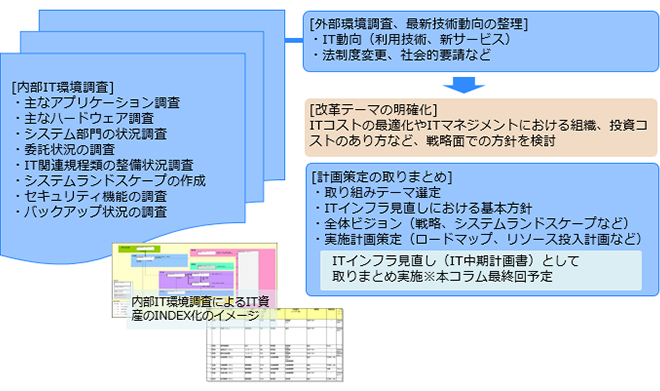

ここまでの流れとして、ITインフラ見直しにおける情報収集(内部環境、外部環境、最新技術動向、法制度変更など)や、既存のIT環境のアセスメントの実施などを経て、改革テーマを明確にしていく訳ですが、そこで「3つの最適化」が、今後のITインフラ見直しについて重要なポイントになっていく点をご紹介しました。

ITインフラの見直しは、自社構築+標準化と標準サービスベースの標準化パターンが選択肢として考えられますが、投資コストにおける双方のメリットや、事業の強化(デジタル化)を進める上での最新技術の維持など総合的な判断を行い、計画策定の取りまとめを行います。

標準サービスの活用

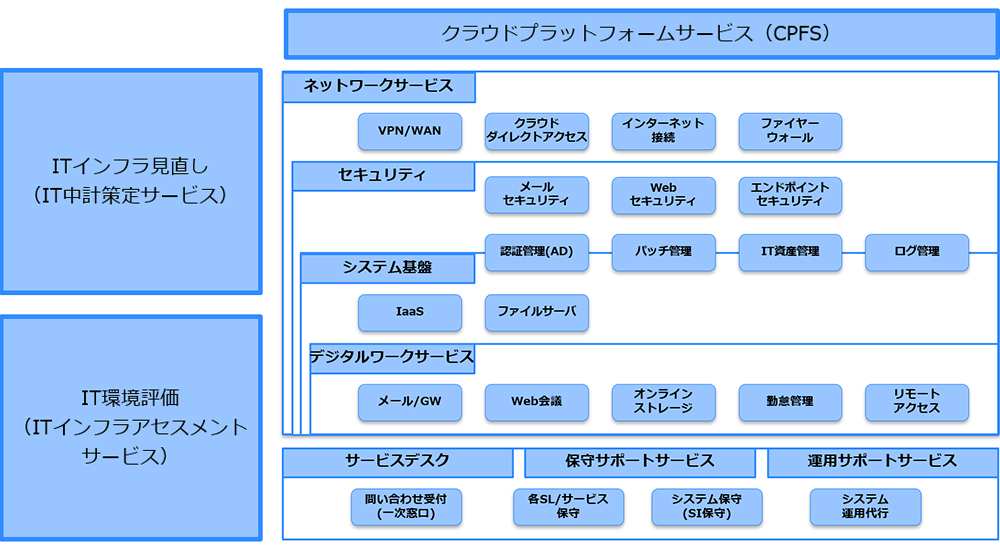

この中で、企業における改革テーマ(事業基盤強化における課題)を明確化して、既存ITインフラのToBe(あるべき姿)を具体的計画として描く事になります。その際、サービスプロバイダー、サービス事業者、ITベンダー各社が提供している「クラウドプラットフォームサービス」などを活用して、ITインフラの最適化を検討する方法があります。

「クラウドプラットフォームサービス」は、DXの推進を踏まえ、デジタル時代のビジネスを支える標準サービス“ITプラットフォーム基盤+クラウドサービス”として、ワンストップ型で提供されています。

これらサービスは、機能・サービス+ソフトウェア(要素技術)で構成されており、“IT資産の棚卸”でも述べた、JISAが標準体系化しているITディレクトリーの各領域が、提供事業者毎のサービス提供レベルで整理させています。

ITインフラの見直しを”クラウドファースト”(システムの基盤をクラウドベース)で検討する際などの実用化サービスのリファレンスとして活用する事ができます。

クラウドプラットフォームサービスの機能・サービス提供例

- システム基盤(事業成長にあわせた柔軟にシステム拡張できる環境IaaS、PaaS)

- ネットワーク(WAN・インターネット・クラウドへのアクセス環境など企業ネットワークに必要な環境)

- セキュリティ(外部、内部からの様々な脅威に対して複数の対策を組み合わせた最適なセキュリティ対策環境)

- デジタルワークサービス(多様かつ柔軟な働き方改革を推進するデジタル環境)

- サービスデスク(問い合わせ一次対応窓口)

- 運用サポートサービス(複雑化するシステム運用に対する柔軟な運用サービス)

- 保守サポートサービス(ソリューション・サービスの保守サポート)

ITインフラ見直しにおけるクラウドプラットフォームサービス活用イメージ

ITインフラ見直しを目的としたコンサル事業者などのIT中計策定支援サービスや、ITベンダーが提供する、既存環境のアセスメントサービスなどを活用しながら、改革テーマや目標設定を明確化します。その際、事業者が提供する標準サービス(クラウドプラットフォームサービスなど)の活用を検討、“ITインフラの標準化”と導入・構築、運用コストの低減を図ります。

まとめ

ITインフラ見直しは、経営・事業戦略とITインフラで解決すべき改革テーマの整合を図っていく事がそのポイントとなります。現在のIT環境の棚卸を行い、現在のITインフラの課題を整理し、より一層の自社の「あるべき姿」「目指す姿」を明らかにする事です。

ここでもまた、情報システム部門の業務改革同様、来るDXに向けた具体的活動テーマとして実行する事が重要です。

今回は、IT中計策定における4つの重要課題の第2点目の課題で掲げた「ITインフラの見直し」についてその進め方、検討ポイントを今後のデジタル化への取り組みも踏まえご紹介しました。

次回は、基幹業務システムなど「レガシー移行」について、その取り組み方についてご紹介します。